|

2ième partie :

III - 8.12 La découverte de l’autre homme.

Une « tant étrange tragédie » :

le cannibalisme rituel dans le regard des voyageurs du XVIe siècle

Le texte abrégé de cette communication a été publié dans : Transhumances divines : Récit de voyage et religion, Presses de l'université de Paris-Sorbonne, Paris, 2004.

Un intérêt des premières relations qui décrivent les rites d’anthropophagie que pratiquaient les Indiens du littoral brésilien est, bien entendu, qu’elles rapportent des pratiques qui ne sont plus observables, les tribus en cause ayant disparu à la fin du XVIIe siècle. Mais c’est aussi – c’est ce sur quoi je voudrais insister – leur précision ethnographique, étonnante pour un premier contact. Cette précision quasi « professionnelle » (l’une de ces relations a été qualifiée de « bréviaire de l’ethnologue » par Claude Lévi-Strauss : Tristes Tropiques, Paris, Plon, 1955, p. 89) relève sans doute d’une sorte de fascination horrifiée. Elle s’explique aussi par la durée et par l’empathie du contact des voyageurs avec les groupes concernés. Il est remarquable, notamment, que certains auteurs de ces relations disent leur sentiment d’avoir assisté à des rites (à une « tant étrange tragédie » écrira l’un d’eux) et non à des actes de « boucherie » ou de pure et simple barbarie. Les descriptions en cause ont souvent le souci de s’approcher, autant qu’il est possible, de cette étrangeté absolue.

L’objet de ma communication est de montrer que ces récits de voyage contiennent en effet les données religieuses, mythiques et sociales essentielles qui autorisent aujourd’hui une reconstitution vraisemblablement assez fidèle de ces pratiques disparues et qu’ils permettent, il me semble, d’en comprendre la logique profonde. Le propos est également de souligner que, étonnamment sans doute, l’altérité absolue que constitue l’anthropophagie rituelle n’a pas neutralisé la capacité d’observation des premiers découvreurs. L’intérêt pour l’autre homme qui arme aussi le credo du voyageur – et de l’ethnologue – peut faire de ce témoin un passeur entre les cultures et les religions – même si tel n’est pas toujours, il s’en faut, le propos (vide infra : 8.14 : L'invention néolithique ou : le triomphe des fermiers). La considération d'hommes que la Révélation n'avait pas touchés offrait à la pensée un champ soustrait à l'autorité de l'herméneutique officielle : susceptible de représenter un « état de nature » libre de toute glose.

Les Indiens Tupinambis ont disparu et, à proprement parler, le dossier ethnographique des rites que je vais présenter est donc clos. En réalité, ces Indiens de la côte du Brésil appartenaient à une famille linguistique et culturelle, celle des Tupi-Guarani, dont l’aire d’expansion à la veille de la conquête était importante en Amérique du Sud et les observations qui continuent d’être faites sur les peuples contemporains sont parfois en mesure d’enrichir le dossier de ces pratiques disparues. Les Tupinambis – « Tupinamba » étant un terme générique appliqué indifféremment aux tribus côtières de langue tupi-guarani – sont les mieux connus, en tant que premiers représentants des « sauvages » du Brésil en contact avec les Européens.

Il y a, je le rappelle, deux époques de la présence française au Brésil – que le traité de Tordesillas avait attribué au Portugal – distantes de près de soixante-dix ans.

– Celle de la « France antarctique », (1550-1560), « ainsi nommée par moy Thevet » (André Thevet, La Cosmographie universelle, Paris, L’Huillier, 1575, 910 v.), Fort Coligny, établi sur une île de la baie de Rio de Janeiro, qui porte toujours aujourd’hui le nom de son fondateur, Villegaignon, ayant été le symbole de la présence française en Amérique du Sud ;

– et celle la « France équinoxiale » (1612-1614), correspondant à la mission de frères capucins. Deux d’entre eux, Yves d’Evreux et Claude d’Abbeville, donneront des relations de leur séjour en l’île de « Maragnan » . (Je renvoie ici aux excellents travaux de notre collègue Frank Lestringant dont Le Huguenot et le Sauvage. L’Amérique et la controverse coloniale en France, au temps des guerres de Religion, Paris, Aux Amateurs de livres, Klincksieck, 1990.)

L’adoption de nombreux mots tupi par le français s’explique par la durée de ce contact initié par les marchands normands qui faisaient notamment le trafic du bois de teinture, le bois de brèze. Ainsi : ananas, acajou, jaguar, manioc, toucan, petun, notre vieux mot pour tabac, sarigue,... mais aussi boucan : le boucané, cette spécialité de la cuisine réunionnaise, tire son nom du gril sur lequel les Tupinambis faisaient rôtir leurs victimes, le boucan.

Imagem de Tupinambá levado à corte de Luís XIII

in : Claude d'Abbeville, História da missão dos padres capuchinhos, 1614.

Mon propos, qui est de mettre en évidence l’apport, non seulement descriptif, mais aussi interprétatif des anciens voyageurs à la compréhension de l’anthropophagie rituelle, consistera donc à mettre en parallèle cette contribution de la littérature viatique du premier contact, à la littérature « scientifique », par hypothèse postérieure. (Opposition toute formelle, car les voyageurs ont souvent été des savants et les ethnologues sont nécessairement des voyageurs…) Je souhaite seulement montrer, je le répète, que les premiers observateurs n’ont pas été les interprètes les moins pertinents.

Je vais commencer par présenter ce qui me paraît être l’explication la plus compréhensive, au sens logique et au sens anthropologique de ce mot, de ces rites étranges dont on a nié – dont on continue de nier – la réalité. Ce qu’il n’est plus possible de faire depuis qu’une fouille archéologique conduite sur un site indien du Colorado a démontré la présence de myoglobine humaine – une protéine spécifique du tissu musculaire et cardiaque – dans des restes culinaires et dans un coprolithe trouvés sur le site (Marlar, R. A. , B. L. Leonard, B. R. Billman, B. R. Lambert & J. E. Marlar, « Biochemical evidence of cannibalism at a prehistoric Puebloan site in southwestern Colorado », Nature, Londres, vol. 407, 7 september 2000). Voici neuf siècles, l’homme avait bien consommé de la chair humaine.

Pourquoi dévorer son semblable ? Les explications sont contradictoires.

On a, par exemple, expliqué l’anthropophagie par un déficit en protéines… Pour répondre à cette théorie peu philosophique qui refait surface périodiquement, un auteur a calculé, à propos des Aztèques qui sont supposés avoir été de grands consommateurs, que cela faisait à peu près l’équivalent d’un hot-dog par personne et par an… Il faut donc abandonner cette explication par la diététique. De multiples raisons, dont l’abondance de gibier, discréditent d’ailleurs cette explication.

Je ne prétends évidemment pas rendre moins étranges et moins brutales les coutumes en cause. Je pense qu’il est toutefois possible d’en restituer la logique propre.

La vengeance

C’est la raison avancée par les chroniqueurs et par les acteurs, et c’est celle qui vient, dirais-je, assez naturellement à l’esprit… On mange ses ennemis parce que c’est le moyen le plus accompli de se venger d’eux. La vengeance serait incomplète sans cette annulation physique… « Ce n’est pas parce qu’ils manquent de vivres, mais par haine, qu’ils dévorent le corps de leurs ennemis » rapporte Staden, mercenaire allemand capturé par les Tupinambis qui a laissé le récit de son aventure (Staden, H., Nus, féroces et anthropophages, 1557. Paris, Métailié, 1979). « Il faut premièrement sçavoir qu’ils ne font point la guerre pour garder ou estendre les limites de leur Païs, ny pour s’enrichir des despoüilles de leurs ennemis, mais pour l’honneur seulement & pour se vanger » (Claude d’Abbeville, Histoire de la mission des pères Capucins en l’Isle de Maragnon et terres circonvoisines ou est traicte des singularitez admirables et de Mœurs merveilleuses des Indiens habitans de ce pais (1614). Gratz, 287 v., 1963). Yves d’Evreux qualifiera cette vengeance d’« erreur héréditaire » (Yves d’Évreux, 1864, Voyage dans le nord du Brésil, fait durant les années 1613 et 1614, Leipzig et Paris, p. 84-85).

Un certain nombre d’observations, dues à nos premiers témoins, permettent de préciser ce tableau et de comprendre ce que signifie, en l’espèce, « se venger ».

- C’est d’abord le fait que les expéditions guerrières n’avaient pas pour objet, comme il vient d’être dit, la conquête territoriale ou la razzia, mais la capture d’ennemis vivants, triomphalement ramenés au village. « Au reste, ces sauvages se faisans la guerre ne s’entretuent s’ilz peuvens ains taschent a se prendre vifs pour se manger » (André Thevet, Les Français en Amérique pendant la deuxième moitié du XVIe siècle ; le Brésil et les Brésiliens, Paris, P. U. F. (choix de textes et notes par S. Lussagnet), 1953, p. 252, n.1). Ils partaient en expédition munis de cordes. Le retour du captif chez ses vainqueurs est théâtral. « Or s’en retournans avec tel butin en leur pays, écrit Thevet, c’est grand plaisir de voir les Fanfares, jeux, cris et hurlements qu’ils font pour signifier à leurs gens la victoire par eux obtenue, faisans caresse au prisonnier […] et lors vous jugeriez, que les prisonniers fussent chefs de ces troupes tant ils les font braves, avec certains plumages […] qui sont ornement du corps ». Et Thevet conclut cette description de l’arrivée du prisonnier au village, quand on lui jette des plumes de perroquet sur la tête, en la comparant à l’entrée triomphale des grands dans les villes d’Europe : « tout ainsi que par deça on jette des fleurs odoriférantes sur les grands seigneurs, faisant leurs entrées dans les villes » (A. Thevet, idem, p. 193-194).

Pajés Tupinamba : par Th. De Bry.

“Voici les morgues, gestes et contenances qu’ils tenaient : tout près à près l'un de l’autre, sans se tenir par la main, ni sans se bouger sur d’une place ains étant arrangés en rond, courbés sur le devant, guindant un peu le corps, remuant seulement la jambe et le pied droit, chacun ayant aussi la main dextre sur ses fesses, et le bras et la main gauche pendant, chantaient et dansaient de cette façon. Et au surplus parce qu’à cause de la multitude il y avait trois rondeaux, y ayant au milieu d’un chacun trois de ces Caraïbes, richement parés de robes, bonnets et bracelets, faits de belles plumes naturelles, naïves et de diverses couleurs, tenant au reste en chacune de leurs mains un maraca, c'est-à-dire sonnette, faite d’un fruit plus gros qu’un œuf d’autruche [...] J'observai qu’eux prenant souvent une canne de bois, longue de quatre à cinq pieds, au bout de laquelle il y avait de l’herbe de Pétun sèche et allumée, en se tournant et soufflant de toutes parts la fumée d’icelle sur les autres Sauvages, ils leur disaient : “Afin que vous surmontiez vos ennemis, recevez-vous l’esprit de force”, et ainsi firent par plusieurs fois ces maîtres Caraïbes.

[...] Ils avaient fort insisté à regretter leurs grands-pères décédés, lesquels étaient si vaillants ; toutefois qu’enfin ils s’étaient consolés, en ce qu'après leur mort, ils s'assuraient de les aller trouver derrière les montagnes, où ils danseraient et se réjouiraient avec eux ; semblablement qu’à toute outrance ils avaient menacé les Ouetacas, autres Sauvages leurs ennemis, d’être bientôt pris et mangés par eux, ainsi que leur avaient promis leurs Caraïbes. Au surplus, [ils] avaient entremêlé et fait mention en leurs chansons que les eaux s’étant une fois tellement débordées, qu’elles couvrirent toute la terre, tous les hommes du monde excepté leurs grands-pères, qui se sauvèrent sur les plus hauts arbres de leur pays, furent noyés. Lequel dernier point, qu’ils tiennent entre eux plus approchant de l'Ecriture sainte, je leur ai d'autres fois depuis ouï répéter.” (Léry, réf.)

- Ce statut bien particulier du prisonnier est notamment confirmé par le fait que, bien promis à une mort certaine, celui-ci ne cherche pas à s’évader et à retourner chez les siens. Il est adopté, assimilé par ses hôtes. « Beaucoup considéraient leurs maîtres à l’égal des parents. Cette affection était réciproque. Quand s’introduisit la coutume de vendre les captifs aux Européens, ceux qui les avaient cédés étaient navrés de les voir ensuite brutaliser. Lorsque les prisonniers s’enfuyaient, ils étaient sûrs de trouver refuge chez leurs anciens maîtres qui les cachaient dans les bois et envoyaient leur propre fille vivre avec eux et veiller à leur entretien » (Alfred Métraux, Religions et magies indiennes d'Amérique du Sud, Paris, Gallimard, 1968, p. 51)

- Autre sujet d’étonnement : le captif était marié à une femme du groupe, soit une veuve, une sœur ou une fille de son maître. « Si celuy d’entre-eux, qui aura été occis en bataille, n’avoit point de femme, celuy à qui est le prisonnier, est tenu de bailler l’une de ses sœurs pour le mariage du captif : et s’il n’en a, doit requerir ses amis de luy en fournir : ce dequoy il n’est jamais esconduit, à cause que le plus grand plaisir et contentement qu’ils sçauroient recevoir, est d’avoir un de leurs ennemis ainsi apparenté » (André Thevet, La Cosmographie universelle, op. cit., 944 v. nos italiques).

- Enfin, ces guerres opposaient non des étrangers, mais des partenaires, des « ennemis partenaires » si l’on désigne par cette expression le caractère nécessaire et circulaire de la vengeance en question. Ce sont des groupes apparentés, appartenant à la même culture qui se font la guerre « depuis l’origine du monde » dit le mythe, et dont l’inimitié perpétuelle est nécessaire à la pérennité du cosmos : « Comment est-ce que vos ennemis ont nom ? demande Léry aux Tupinambis – Touaiatt ou Maragaiat. C’est une nation qui parle comme eux avec lesquels les Portugais se tiennent » (Jean de Léry, Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil autrement dite Amérique, (1580). Genève, Droz, 1975, II, p. 130, nos italiques). Cette inimitié jurée se révèle d’ailleurs être celle des jumeaux de l’origine qui ont donné respectivement naissance aux Tuppin-inbas et aux Tuppin-Ikins, comme les nomme justement Staden (op. cit. p. 70). Ces ennemis irréductibles : « L’inimitié est si invétérée entre ces deux nations, écrit Thevet, qu’il est autant possible de tenir le feu avec l’eau sans que l’un n’altère l’autre comme de joindre Toupinambaux et Margageaz en un lieu sans qu’ils se rompent la tête les uns aux autres […]. [Ils] estiment celui-là poltron et lasche de cœur, lequel ayant le dessus de son ennemi, le laisse aller sans se venger et sans le massacrer et manger, ainsi qu’ils le font ordinairement » (Thevet, op. cit., p. 18) sont en réalité des frères.

Le premier principe de cette vengeance, le premier moteur de la guerre, c’est en réalité celui de la séparation des sexes.

Il existe un mythe recueilli en Amérique du Nord qui explique l’origine de la chasse au scalp (et qui permet aussi de manifester l’unité des cultures amérindiennes) dont je me servirai pour illustrer cette question de la séparation des sexes.

Ce mythe d’origine winnebago expose que le chef d’une expédition guerrière qui institue la chasse aux scalps stipule que les quatre premiers trophées devront provenir de deux couples de jeunes mariés « si épris qu’ils ont quitté le village pour prolonger sans limite leur lune de miel respective » (Radin, cité par Claude Lévi-Strauss, L’Origine des manières de table, Paris, Gallimard, 1968, p. 330).

Tout le monde sait ce qu’est une lune de miel, qui ne se dénomme pas ainsi par hasard : une lune de miel est une conjonction à laquelle le 28e jour (soit la durée d’un cycle menstruel) met fin. La chasse aux scalps exprimerait donc une déontologie du mariage et une déontologie de la différence des sexes : elle a pour but de mettre la distance requise entre le principe masculin et le principe féminin. Cette distance, le principe de cette séparation est d’abord une règle pédagogique.

C’est ce que confirme un autre thème mythique, toujours emprunté à l’Amérique du Nord, qui expose une connexion entre le scalp et la tête coupée de l’ennemi et le sexe féminin, « expliquant », exposant plus exactement, que le mariage requiert que le frère se sépare de sa sœur et parte à la « conquête » de son épouse. Le facteur diachronique et diacritique de cette séparation étant constitué par les premières règles de la sœur, dont le scalp ennemi est le répondant. Il y a une équivalence formelle – par le sang – entre le scalp et les premières règles de la sœur et il y a une symétrie des rôles entre le frère et la sœur : le frère répond adéquatement aux premières règles de sa sœur en allant conquérir un scalp aux dépens d’un ennemi. Cette mise en scène des rôles respectifs, cette opposition de l’homme et de la femme dans un même devoir de vie, on la retrouve de manière récurrente dans les discours stéréotypés (qu’on relève presque à l’identique chez les différents chroniqueurs) des guerriers Tupinambis dans le théâtre sacrificiel. Le cercle vicieux de la vengeance se révèle être un cercle vertueux.

En donnant la vengeance comme le motif principal du cannibalisme, les Tupinambis développaient qu’il y avait là le destin de l’homme, le destin du guerrier par opposition au destin de la femme. Et ce qui peut se comprendre comme une dépréciation dans le jugement que je vais lire définit en réalité un partage des rôles : « C’était le propre des braves que de mourir aux mains de leurs ennemis et non dans des hamacs comme les femmes qui ne sont pas nées pour un destin aussi enviable » (Magalhães de Gandavo, Pero de, Histoire de la province de Santa-Cruz, que nous nommons ordinairement le Brésil (1576), Paris, Arthus Bertrand, 1887, p. 133).

Les Tupinambis, ces hommes « les plus cupides de gloyre que jamais je vey onc » dit Thevet (Thevet, op. cit., p. 196), développent cette phraséologie universelle qui définit les rôles sexuels de manière antagoniste. L’homme digne est Kerembau (idem, p. 132) (Querre-muhau, id., II, p. 138). L’homme qui n’a capturé aucun ennemi en guerre est dit Manen, faible, Mebek, lâche, efféminé. Antagonistes, exclusifs l’un de l’autre, les rôles masculin et féminin sont en réalité symétriques. Parce qu’ils s’établissent sur une séparation, ils sont nécessairement opposés.

En conformité avec le modèle explicatif nord-américain que j’évoquais plus haut, la capture et la mise à mort d’un ennemi se révèlent ici aussi une condition d’accès au mariage. « Et ne permect jamais la mère, dit Thevet (id., p. 134), que sa fille couche avec un homme s’il n’a prins pour le moins un ou deux prisonniers et qu’il n’ait changé de nom dés son enfance, parce qu’ils croyent que les enfans qui seroient engendrés d’un Manem, c’est à dire d’un qui n’a prins quelque esclave, ne feroient jamais bon fruict, et seroient Mebek, c’est à dire foible et faisneant et craintif ». C’est probablement en regard de cette exigence que le prisonnier était parfois exécuté par le fils de celui qui l’avait capturé (Magalhães de Gandavo, op. cit., p. 139).

C’est à propos du système matrimonial des Tupinambis que Thevet donne cette information et il apporte, dans ce développement sur le mariage, une observation essentielle pour comprendre la signification du cannibalisme rituel. Il oppose en effet deux destins illustrant, le premier, le mariage avunculaire (avec la fille de la sœur) et, le second, le mariage de l’homme « qui n’a point de sœur à lui engendrer femme ». Si le premier est idéal, canonique, le second est fatal, on va le voir et donne une clé pour comprendre la situation du prisonnier chez ses hôtes ainsi que la portée du rituel qui va se jouer à ses dépens lors de sa mise à mort.

– « Les vrayes et legitimes femmes des hommes de ce pays sont les fillës de leurs sœurs qu’ils nomment Chérain-dit-mébut, c’est à dire, la fille de ma sœur, et Chéremire-korem, c’est a dire, ma future femme. Et sur ce, fault noter que dès qu’elles sont nees, l’oncle maternel les leve de terre, et les retient pour femme future : et par ce moyen le pere de la fille est acquitté d’une partie de la servitude en quoy il estoit obligé pour sa femme, mere de l’enfant, envers les parens d’icelle. » (Dans le cas où la fille refuse son oncle maternel, celui-ci reprend sa sœur à son beau-frère).

– Mais tout autre est la situation « de ceux qui n’ont point de sœur à leur engendrer femmes. Par quoy sont contraints, s’ils veulent en avoir de servir (les beaux-parents) jusques à ce que leur femme ayt fait enfans pour mieux servir l’oncle maternel, et desgager leur pere en partie » (Histoire d’André Thevet Angoumoisin, Cosmographe du Roy, de deux voyages par luy faits aux Indes australes et occidentales. Contenant la façon de vivre des peuples Barbares, et observation des principaux points que doivent tenir en leur route les Pilotes et mariniers, pour éviter le naufrage, et autres dangers de ce grand Ocean, avec un response aux libelles d’injures publiées contre le chevalier Villegagnon, manuscrit, Paris, Bibliothèque Nationale de France, « Fonds français, n° 14454 », f. 66 r.)

« Lequel mary suivant la coutume […] et une infinité d’autres obligations, qui les rend tout le temps de leur vie en la plus grande servitude que l’homme sçauroit penser. Aussi disent-ils bien en leur proverbe : les hommes font (lignée) avec grand travail et difficulté […] contraints demeurer avec leurs beaux peres et meres et sont dits Comsa-méne, c’est à dire mary de femme ». Étonnement du cordelier, faisant le constat d’une transaction inverse à ce qui s’observe « par deça » : « Ils ne donnent rien à leurs filles quand elles se marient, ce sont plutôt les gendres qui sont obligés de servir les beaux-parents » (Thevet, La Cosmographie universelle, op. cit., 932 v., nos italiques).

Autrement dit, le gendre est une manière de débiteur perpétuel vis-à-vis de ses beaux-parents. C’est précisément ce que le père Yves d’Evreux confirme, de manière incidente, quand il rapporte que le prisonnier, parfaitement intégré au village de ses ennemis, reste un hôte qui doit toujours emprunter la porte de la loge commune pour accéder à son « foyer », alors que les habitants franchissent la paroi de palme pour accéder au leur. Et il rapproche cette règle, à laquelle le prisonnier est astreint sous peine de mort, du statut du gendre en dette d’épouse chez ses beaux-parents :

« S’il arrive qu’un François recouvre et achète quelque jeune fille esclave, il la faict voir à quelque jeune Tapinambos…puis le François luy promet qu’il sera son gendre, et qu’il ayme son esclave comme sa propre fille, par ainsi le Tapinambos vient demeurer chez luy, espouze la jeune fille, tellement que pour une esclave il en a deux » (Yves d’Évreux, op. cit., p. 52-53, nos italiques). Le régime matrimonial donne un esclave en prime.

Si le gendre est une manière d’esclave, on comprend pourquoi il faut marier le prisonnier : c’est que le prisonnier est un gendre. « Le prisonnier [...] sera fort bien traité [...] on lui baillera une femme paraventure la fille de celuy auquel sera le prisonnier...» (André Thevet, Les Singularitez de la France antarctique, autrement nommée Amerique : et de plusieurs terres et Isles decouvertes de notre temps, Paris, Maurice de la Porte, 1558, f. 75 v°.) « Incontinent donc qu'ils y sont arrivés, ils sont non seulement nourris des meilleures viandes qu'on peut trouver, mais aussi on baille des femmes aux hommes, et non des maris aux femmes ; même celui qui aura un prisonnier ne faisant point difficulté de lui bailler sa fille ou sœur en mariage. » (Léry, réf. nos italiques)

L’idéal de l’ethnologie est évidemment de réduire au maximum l’ingérence ethnologique et de trouver l’explication, non pas dans des concepts rapportés, mais dans la doctrine locale. Je crois que ce cas de figure idéal se réalise pour notre sujet à la faveur d’un mythe qui a été recueilli en 1950 chez les Urubu, une tribu de langue Tupi du Nord brésilien, par un ethnologue britannique (Francis Huxley, Aimables sauvages, Paris, Plon 1960, p. 237-243). Ce mythe n’explique pas, au sens analytique du mot, les raisons du cannibalisme rituel, mais il met en relation – ce qui suffit au propos – le régime matrimonial et le régime alimentaire : la diététique et le type de résidence, uxorilocale ou virilocale… C’est en quelque sorte la vérification mythologique des situations matrimoniales dont Thevet a décrit les conditions, l’une idéale, l’autre, si je puis dire, infernale.

Un jour, notre ancêtre, était allé en visite chez Capiwan (sous-groupe des Urubu).

Lui et sa femme, notre grand-mère, étaient seuls ; ses frères n’avaient pas aimé Capiwan. Et le lui avaient dit : « Tu ne vaux rien, tu manges nos frères et nos enfants. Nous ne voulons plus demeurer chez toi, nous rentrons chez nous ».

Notre ancêtre, lui, était resté pendant encore quatre ou cinq mois. Capiwan avait alors dit : « Ne t’en va pas. Reste avec nous. Épouse ma fille ! ». En plus, Capiwan lui avait donné une hutte où notre ancêtre vécut en compagnie de ses deux épouses.

Un jour, Capiwan lui dit : « Va chercher du mandiakab ! » (Mandiakab : manioc doux). Notre ancêtre y alla, notre grand-mère y alla, la fille de Capiwan y alla. Quand ils furent dans la roça (Roça : clairière), notre ancêtre interpella la fille de Capiwan : « Viens suruquer! ». Elle ne vint pas. « Viens suruquer ! » (Suruquer : c'est à dessein que Francis Huxley ne traduit pas ce verbe et se contente de l'angliciser). La fille de Capiwan ne dit rien, ne vint pas : elle retourna au village. « Ne rentre pas ! cria notre ancêtre, ton père se fâchera si tu ne lui rapportes pas de mandiakab ! ». La fille de Capiwan rentra quand même, vit son père et lui raconta que notre ancêtre avait par trois fois essayé de la tuer avec une takwara (Takwara : flèche); chaque fois, elle avait esquivé la flèche. Mauvaise femme, elle mentait. Capiwan ne dit rien, mais il cria à notre ancêtre : « Tu es mauvais ! tu as essayé de tuer ma fille ».

– C’est faux, protesta notre ancêtre. Je voulais la suruquer ; j’ai crié trois fois « Viens suruquer ! ». Mais elle ne voulait pas.

– Non, dit Capiwan, ce n’est pas ton pénis que tu voulais lui mettre, mais une takwara !

– Ta fille ne vaut rien, elle ne veut pas que je la suruque. Tu me l’as donnée, mais elle ne veut pas se laisser suruquer ».

Capiwan donna l’ordre à ses gens de faire du cahouin (Cahouin : boissson fermentée à base de maïs ou de manioc, principalement) . Il voulait saouler notre ancêtre pour le tuer. Ils préparèrent du cahouin, dans trois énormes marmites, et tout le monde but tant et plus. Capiwan jeta un regard sur notre ancêtre et se dit, le voilà saoul : « Ligotez-le ! », ordonna-t-il à ses gens.

– Qu’est-ce que vous faites ? Vous m’attachez ?

– Tu as essayé de tuer ma fille, c’est moi, maintenant, qui vais te tuer », dit Capiwan. Et il l’attacha solidement avec les poignets dans le dos, une longue corde autour de la taille dont l’autre bout était fixé à un poteau. Puis il saisit une massue et frappa en direction de notre ancêtre … wshhh !

Peu après que le soleil fut monté au-dessus de l’horizon, chaque homme, armé d’une massue, essaya de frapper notre ancêtre. Mais ils tapèrent tous à côté. Quand, dans l’après-midi, le soleil se coucha notre ancêtre se sentit las, très las, il avait chaud, il ruisselait de sueur. « C’est parce que je suis ivre que vous pouvez me traiter ainsi, cria-t-il. Si je n’étais pas ivre, je serais, moi, en train de vous tuer ! ».

Tour à tour, chacun dans le village avait essayé de tuer notre ancêtre, à l’exception d’un vieillard. Capiwan dit : « Allez chercher le vieux, amenez-le pour tuer celui-ci ! ». Ils amenèrent le vieillard, le soutenant par les bras : il prit la massue qu’il leva au-dessus de sa tête, et frappa. En réalité, il ne frappa pas. Notre ancêtre s’était baissé. Cependant le vieux n’avait pas frappé. Mais a peine notre ancêtre s’était-il baissé, la tête penchée d’un côté, que le vieillard lui assena un coup, wshhh… paam ! Notre ancêtre s’était affaissé, mort.

Ils suspendirent notre ancêtre par les pieds, lui tranchèrent le cou, et le sang gicla ti ti ti ti susssssss, que de sang ! Ils recueillirent ce sang dans un récipient, et Capiwan l’avala après l’avoir mélangé avec de la farine de manioc. Puis ils débitèrent notre ancêtre en morceaux et mirent sa chair à cuire ; ils mangèrent tout, jusqu’à la dernière bouchée. . .

Les parents et amis de notre ancêtre venaient de temps à autre voir s’il ne lui manquait rien : quelqu’un grimpait dans un arbre au bord de la clairière et inspectait le village. Un jour, ils regardèrent : « Mais où donc est la hutte de notre ancêtre ? ». Il ne restait rien, le village était abandonné. Les hommes rentrèrent dans leur village et informèrent le chef de guerre : « Notre ancêtre a été mangé ! », dirent-ils. « C’est Capiwan qui l’a mangé. Il n’y a plus personne là-bas, maintenant ».

« Ils reviendront, prédit le chef, dans un mois, ils reviendront pour un autre cahouin ».

Le mois suivant, il envoya tous ses hommes dans le village de Capiwan. Arrivés au village, l’un d’eux grimpa dans un arbre pour jeter un coup d’œil. Il aperçut Capiwan en train de préparer du cahouin. Les hommes encerclèrent le village et se mirent à grogner comme des pécaris (Mammifère suidé d’Amérique, proche du cochon par ses soies et son groin et des ruminants par sa denture, son estomac et ses pattes). Capiwan s’écria : « Voilà les pécaris ! » et envoya ses hommes pour les tuer. « Où sont les pécaris ? », demandent les hommes de Capiwan qui se précipitent dans la forêt. Pik ! Pik ! Pas 1’ombre d’un pécari : Pik ! Pik ! Mais que de flèches ! Les hommes tuèrent tout le monde. Puis, écumant de rage, ils rentrèrent dans le village à la recherche de Capiwan. Aussitôt découvert, il fut ligoté avec une corde. On défit la cordelette qui retenait son pénis et celui-ci fut tordu, tiré, tourmenté et finalement percé d’une takwara. « Tu as tué notre frère ! », criaient les guerriers.

« Non, je ne l’ai pas tué ! C’est celui-la qui l’a tué ! ». Et la main de Capiwan indiquait le toit sous lequel le vieil homme reposait dans son hamac. Paam ! ils tuèrent Capiwan d’un coup de massue, paam ! le voilà mort. Ils tuèrent le vieillard. Puis ils incendièrent la hutte où se trouvaient les corps, pour que rien ne reste du vieillard qui avait tué notre ancêtre ni de Capiwan.

Cependant, notre grand-mère était encore vivante, les hommes la ramenèrent à leur village. Elle était triste, bien triste ; son mari avait été tué et mangé sous ses yeux. Au village, le chef attendait. « Je suis jeune, dit-il, épouse-moi ! ». Elle l’épousa. « Les gens mangent du pécari, c’est parfait dit le chef, le pécari est bon à manger. Le chevreuil, le tapir (Tapir : mammifère herbivore au museau constitué d'une courte trompe mobile, Tapirus indicus), le paca (Paca : terme quechua, Cœlogenus paca, groupe des subongulés), l’agouti (Agouti : terme guarani, "lièvre doré", petit mammifère rongeur, Dasyprocta agouti) ; tout ça c’est très bien ; mais les jaguars, non… on mange pas de jaguars, pas de fourmiliers… pas d’hommes non plus ! On ne mange pas d’hommes ! ».

La première épouse de l’ancêtre, notre grand-mère, ramenée au village est épousée par le chef. Par opposition à la résidence uxorilocale du second mariage de l’ancêtre – qui lui vaut d’être dévoré – c’est la forme canonique énoncée plus haut, une épouse proche, qui explique qu’on mange du pécari, du paca, etc., et qu’il ne soit pas nécessaire de manger de l’homme… C’est le drame de l’alliance qui se trouve exposé dans cette histoire.

On aperçoit – sans ingérence ethnologique – à quoi sert le rituel de la mise à mort. Si le prisonnier est fait gendre, domestiqué, c’est que l’on conjure sur sa personne le drame de la dépendance féminine : quand l’homme n’est rien que « mary de femme », selon l’expression rapportée par Thevet. La fonction du rituel est précisément de retourner symboliquement cette dépendance : tuer l’ennemi, c’est s’assurer de son propre destin d’homme. Les Tupinambis donnaient un sens immédiatement matrimonial à l’éthotype : « Vaincre c’est féminiser ».

La dévoration de l’ennemi et les techniques funéraires

Là encore les premiers observateurs se sont révélés judicieux, notamment lorsqu’ils relèvent que les Tupinambis dévorent leurs ennemis alors que certains de leurs voisins mangent leurs morts (Thevet, Les Français en Antarctique, op. cit., p. 273). C’est l’opposition de l’exocannibalisme et de l’endocannibalisme. Il faut signaler aussi que la clé d’une équivalence, malgré des apparences contradictoires, entre exocannibalisme et endocannibalisme se trouve dans le célèbre chapitre de Montaigne sur les cannibales.

Mais d’abord, pourquoi manger ses morts ? La réponse d’un Indien yanomami contemporain l’explique : n’est-il pas plus respectueux envers ses parents de leur offrir la sépulture de son propre corps plutôt que de les abandonner à la pourriture et aux vers ? (Ettore Biocca, Yanoama : récit d'une femme brésilienne enlevée par les Indiens, Paris, Plon, 1968, p. 172) Mais il y a aussi une autre raison qui est de protection. C’est une donnée universelle que le mort récent représente un danger pour ses proches. Il existe un classique sur le sujet, publié en 1907 par Robert Hertz, un disciple de Durkheim. Il propose dans cet essai intitulé Contribution à une étude sur la représentation collective de la mort une théorie des « doubles obsèques » qui prend en compte cette croyance selon laquelle le mort récent représente un péril pour les vivants, et notamment pour ses proches, tandis que le mort rassis, si je puis dire, quand le temps a fait son œuvre, peut être transformé en ancêtre tutélaire, pourvu qu’il soit rituellement et convenablement traité. Cette métamorphose prend en compte une donnée physique : la transformation progressive du cadavre en squelette, le passage de la chair à l’os (et aussi, vraisemblablement, une donnée psychologique). C’est lorsqu’il est travaillé par ses chairs en décomposition que le défunt est dangereux et c’est seulement quand le corps est devenu squelette que l’âme peut se libérer.

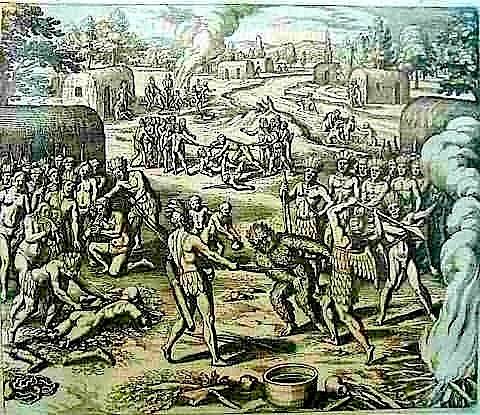

Theodore de Bry in : Jean de Léry (La Rochelle, 1578)

Les conceptions Tupinambis de la mort qui sont rapportées par les anciens chroniqueurs sont concordantes avec les données ethnographiques. « Ils appellent l’âme An […] et ceci tant que l’âme demeure enfermée dans le corps, car ils appellent d’un autre nom l’âme séparée du corps, savoir Angoüere » (Yves d’Evreux, op.cit., p. 117). « Ils craignent beaucoup les Anguera, qui sont les âmes sorties des corps, et ils disent qu’elles vont, causant frayeur et mal » (Barzana, 1965, p. 85). Ce démon s’attaque aussi aux morts. La nourriture déposée dans la tombe est là pour empêcher Aygnan de déterrer et dévorer les cadavres (Léry, op. cit., p. 304). Selon Léry, ses victimes sont les âmes des « effeminez & gens de néant qui n’ont tenu conte de defendre la patrie » (Léry, idem, p. 234).

Trois traits marquent les rites funéraires tupi :

– On s’assure du cadavre : il est « lié et garrotté de cordes de cotton » (Thevet, La Cosmographie universelle, op. cit., 925 v.), enfermé dans une urne close d’un couvercle (Léry, op. cit., p. 302 ; Yves d’Evreux, op. cit., p. 128). La crainte du mort est telle que les rites funéraires suivent aussitôt le décès et qu’il arrive qu’on enterre les malades (G. Soares de Sousa, 1851, « Tratado descritivo do Brasil em 1587 » Revista do Instituto historico e geographico braziliero, t. XIV. Rio de Janeiro, 1851, p. 331).

– L’inhumation évite le contact direct du corps avec la terre. « Ils couvrent [le corps] de façon à ce qu’il n’approche pas la terre » dit Cardim (F. Cardim, Tratados da terra e gente do Brasil, Rio de Janiero, Leite, 1939, p. 177). L’urne, le hamac dans la fosse, selon une illustration de Staden, ont aussi cet objet.

– Les dépôts de nourriture au défunt : « Jusqu’à ce qu’ils pensent que le corps soit entièrement pourri ils continuent à faire de tels services, vrayement diaboliques » (Léry, op. cit., p. 304). Biet précise, à propos des Indiens de Guyane que les dépôts de nourriture ont lieu « jusqu’à ce qu’il n’ait plus de chair sur les os, parce que, disent-ils, il ne s’en va point là-haut qu’il ne soit sans chair » (A. Biet, Voyage de la France équinoxiale en l’Isle de Cayenne, entrepris par les Francois en l’année 1652, Paris, F. Clouzier, 1652, p. 392).

C’est donc pendant la durée de la putréfaction des chairs que l’âme est particulièrement dangereuse. Le démon Anyang n’est autre qu’une personnification de ce danger. Les Urubu disent, significativement, qu’il n’a pas d’os (F. Huxley, Aimables sauvages, Paris, Plon, 1980, p. 211). Cette opposition, quasi universelle, de la chair et de l'os, opposition de la putréfaction et de l'immortalité (ou de la faculté de réincarnation), trouve une expression spécifique chez les chasseurs-cueilleurs, comme l'a montré Karl Meuli (1946) à propos des pratiques qui consistent à conserver les os de l'animal pour lui permettre de renaître – pratiques qui autorisent une interprétation du sacrifice olympien (la part des dieux consistant dans les os et la graisse de la victime, tandis que son crâne est posé sur l'autel), non pas comme un don (délusoire) fait aux dieux, mais comme la théâtralisation d'une découpe rituelle. (Karl Meuli, « Griechishe Opferbraüche », pp. 185-288, Phyllobolia fur Peter von der Miihll zum 60. Geburlstag, Benno Schwabe Verlag, Basel, 1946).

Laisser faire la chimie de la décomposition organique, incinérer le corps et récupérer les os, le livrer aux poissons carnivores… sont des techniques sarcophages classiques. La manducation en est une autre. L'opposition entre endo-cannibalisme et exocannibalisme et l’apparente contradiction qu’il y a à rendre un service aussi insigne à cet ennemi voué aux gémonies, domestiqué, féminisé, annulé sont levés par cette déclamation, dont la connaissance est due à l’informateur de Montaigne, qui expose que l’exocannibalisme, c’est en réalité de l’endocannibalisme – de l'endocannibalisme différé. En réalité, c'est dans le traitement différencié des os du parent et des os de l'ennemi (on fait des flûtes des os longs, ainsi « dévitalisés ») que s'exprime leur position respective.

Montaigne avait un domestique qui, rapporte-t-il, « avait demeuré dix ou douze ans en cet autre monde qui a été descouvert en notre siecle, en l’endroit où Villegaignon print terre, qu’il surnomma la France Antartique ». On aime à penser que si Montaigne a engagé ce domestique, ce n’est pas seulement parce qu’il savait bouchonner les chevaux ou tenir l’office, mais aussi parce que ses lettres de créance étaient d’un témoin de « cet autre monde » : « J’ay une chanson faicte par un prisonnier, où il y a ce traict : qu’ils viennent hardiment trétous et s’assemblent pour dîner de luy ; car ils mangeront quant et quant leurs peres et leurs ayeux, qui ont servi d’aliment et de nourriture à son corps. Ces muscles, dit-il, cette chair et ces veines, ce sont les vostres, pauvres fols que vous estes ; vous ne recognoissez pas que la substance des membres de vos ancêtres s’y tient encore. Savourez-les bien, vous y trouverez le goust de vostre propre chair » (Michel de Montaigne, (1580), Essais, Paris, Gallimard, 1962, p. 211).

L’idéal de l’homme brave est sans doute de mourir chez ses ennemis. Mais cette mort n’est, si l’on peut dire, qu’un premier temps. Elle n’a de sens que parce qu’il est sûr d’être vengé par les siens. La victime doit « venger sa mort » (Claude d’Abbeville, op.cit., 291 v ; Cardim, op.cit., p. 185 ; Soares de Sousa, op.cit., p. 326-327 ; Staden, op.cit., p. 190 ; Magalhaes de Gandavo, op.cit., p. 136). C’est ce qu’expose le dialogue rituel qui s’engage entre meurtrier et victime. Par exemple : « Me voici ! Je viens pour te tuer ; car les tiens ont tué et dévoré un grand nombre des miens. » Réponse : « Quand je serai mort, mes amis me vengeront » (Staden, op. cit., p. 193). « À peu près l’accusation & la sentence de mort » (Coréal, 1726, Relation des voyages de F. Coréal aux Indes occidentales (1666-1667), p. 196) – et sa rétorsion. L’idéal du guerrier : capturer des ennemis, mourir en brave et – si l’on prend à la lettre le texte de Montaigne – être récupéré par les siens.

La relation de vendetta est en réalité une relation d’échange de service, un troc. Claude d’Abbeville traduit le terme qui désigne la vengeance par troc : « Eiépouich (= yeepi,) venge ta mort, ou selon la vraie signification du mot, prends le pource » (Claude d’Abbeville, op. cit., 291 v et f. 299). Parlant des Chiriguano, Polo de Ondegardo écrit : « Ils ont pour religion la vengeance, et la nomment troc » (Polo de Ondegardo, 1914, “Informe sobre el origen des los Chiriguanos” p. 86).

Au fond, la guerre des cannibales donne à la fois un sens à la vie et un sens à la mort. Car la vengeance donne un sens à ce qui n’en a pas. J’ai l’air de faire de la métaphysique, mais c’est très exactement ce qu’explique un informateur de Thevet. « Il vaut beaucoup mieux mourir [chez ses ennemis] ainsi que dans sa maison de quelque mort contagieuse : car (disent-ils) on ne peult se venger de la mort qui offense et tue les hommes, mais on venge bien ceux qui ont esté occis et massacrez en fait de guerre, ayans sur toutes choses ceste vengeance painte en leur âme, et en l’esperance qu’ils ont qu’on vengera leur mort, ils ne se soucient de la souffrir, ains s’esjouyssent en elle, et s’y vont présenter gayement » (Thevet, op. cit., p.196).

Ce qui rappelle, bien évidemment, la réponse de Socrate à ceux qui veulent organiser sa fuite : plutôt que de mourir d’un rhume, il préfère que sa mort ait un sens – mourir pour quelque chose, comme on dit. La vengeance donne forme à ce qui n’en a pas, une forme idéale, par opposition à la forme imprévue (dans un hamac) de la mort chez soi. C’est conjuguer l’action et la passion, ce sur quoi l’on a prise et ce sur quoi l’on ne peut rien…

Il reste à rendre compte, dans cette présentation sommaire, d’un trait qui a frappé les chroniqueurs, savoir pourquoi ce sont les femmes qui étaient les plus ardentes à manger la chair humaine. Là encore, on doit constater un partage des rôles des hommes et des femmes dans le rite cannibale, qui s’éclaire par leur responsabilité respective dans le partage vital et qui se vérifie dans leur destin post-mortem.

À Bahia, « seules les vieilles mangeaient la chair humaine » selon une lettre du Père Azpilcueta (P. Azpilcueta, Cartas Jesuisticas, Cartas do Brasil, 1549-1560, Rio de Janeiro, Academia Brasileria 1550, Cartas Jesuiticas II, 1931, p. 5l). Si le festin est partagé, l’appétit des vieilles femmes est presque toujours souligné. "Or toutes les pièces du corps et mesme les trippes, après estre bien nettoyées sont incontinent mises sur les Boucans, auprès desquels, pendant que le tout cuict ainsi à leur mode, les vieilles femmes (lesquelles, comme j'ay dit appetent merveilleusement de manger de la chair humaine), estans toutes assemblées pour recueillir la graisse qui dégoutte le long des bastons de ces grandes et hautes grilles de bois, exhortans les hommes de faire en sorte qu'elles ayent toujours de telles viandes : et en leschans leurs doigt disent Yguatou, c'est à dire il est bon." (Léry, II : 48-49) "Ces inhumains mangent tous de cette chair humaine si avidement que rien plus : que si les hommes y sont affamez comme des loups ravissans, les femmes le sont encore d'avantage : et surtout les vieilles y sont si aspres qu'elles ne s'en peuvent quasi saouler au moins de volonté." (Abbeville : fol 294 v.) Là aussi, me semble-t-il, la série mythique d’Amérique du Nord que j’ai évoquée plus haut offre une clé. « Un Hidatsa qui souhaite pouvoir parler à sa belle-mère lui apporte un scalp pris au combat en disant : “Voici une canne pour une vieille femme” ». C’est évidemment signifier que le scalp annule la ménopause et rend sa jeunesse à la femme qui le reçoit – que ce sang frais vaut une cure d’œstrogènes, si vous me permettez.

L’opposition de l’homme et de la femme est de complémentarité. C’est celle de la chair et de l’os. L’« immortalité » de l’homme, c’est l’état d’os : quand le guerrier est vengé. « Ils croyent que les Ames (qu’ils tiennent immortelles) estant separees du corps sont transportees au delà des montagnes avec leur grand Père en un lieu appellé Ouaïoupiah, au cas qu’elles ayent bien faict pendant leur vie pour demeurer là à jamais comme en un lieu de repos dansants, sautants & s’esjouyssans continuellement […] comme au contraire ils tiennent que les effeminez ou coùards qui n’ont pas de courage vont avec Ieropari pour estre tourmentez d’iceluy » (Claude d’Abbeville, op. cit., 323 r.). L’immortalité de la femme, c’est la vie. C’est la fécondité. L’appétence des vieilles femmes pour la chair humaine s’expliquerait par un même désir d’immortalité : quand elles ne peuvent plus procréer.

Opposition et complémentarité, encore une fois, car la guerre est essentielle à la fécondité des femmes et à la fertilité des jardins. Les Indiens Paranae enterraient les os pulvérisés de leurs ennemis avec les semences de maïs pour accroître les récoltes (Susnik, Branka J., Apuntes de de etnografia paraguaya I, Asuncion, 1961, pp. 104-105). Chez les Indiens Jivaros, célèbres réducteurs de tête, le possesseur de la tête trophée en communiquait le pouvoir à sa mère et à sa sœur dans une danse rituelle et ce pouvoir était supposé influer sur la fertilité des cultures – dont les femmes sont responsables (Harner, M. J., The Jivaro, London, Robert Hale, 1972, p. 130).

Voilà. Je crois que toutes ces données que je viens de présenter rapidement montrent l’étonnante fiabilité des premières sources – il faut bien entendu mettre à part les appréciations religieuses de nos auteurs, mais là n’était pas mon sujet. Ce que l’anthropologie a ajouté à ce dossier, c’est, je pense, essentiellement une manière d’exhaustivité qui a permis de reconstituer l’univers social et religieux des populations en cause. La découverte de l’« autre homme », au sens plein de l’expression, c’est aux premiers voyageurs qu’on la doit.

|

|