|

Right to the land and myths of autochthony

suivi de :

Note sur le Ménéxène, l'oraison funèbre et le discours identitaire

IV - 16

On the occasion of this inter-disciplinary meeting, I would like to bring up a few questions of an anthropological nature about a “fabricated image of identity” claiming a kind of consubstantiality of land and self. I shall therefore catalogue a number of examples with the purpose of showing both the weak descriptive value of myths of autochthony and their strong emotive charge. I am placing myself in an aporetic perspective with this “catalogue,” the unity of which is more formal than essential: I shall limit myself to underscoring the contradiction between objective truth and subjective truth, without seeking to interpret it.

To say that there is an anthropological meaning of “territory” and autochthony is to say that an invariant may be found in the relationship that the different cultures and different forms of humanity have with the land. What might this “invariant” be? A clue can be found in the fact that, in our “disenchanted” world, to use the expression of Max Weber, in which everything appears to be square, uniform, orthonormal, the relationship with the land is often expressed in terms which are anything but rational.

First example. An “op-ed” article in the “Horizons-Debates” pages of Le Monde of 25 May 2001 (most welcome, as I was looking for subject matter for the present paper). The piece raises the issue of territory and identity in connection with the possible transfer of France's “coastline law” to the Corsican territorial community. Under the headline: “We, the sentinels of the land of Corsica,” the author takes it upon himself to open the eyes of those who suspect the Corsicans of wanting to cover their coastline with concrete. He explains: “Our relationship with the land of Corsica is so powerful and mysterious that we will be able steadfastly to protect our coasts and also our mountains, into which we must re-instil life and youth. It should be realized that we do not consider ourselves the owners of the land, but only its trustees. We are steeped in the idea that we must defend our sacred land at all costs, and hand it down to our children.” This profession of faith ends with the following denial: “Our patriotism does not rest on hollow, high-flown terms […]”

It seems to me that this denial of the bombast to which the relationship with the land does or may give rise places us in the specific register which I am seeking to characterize. Judging by the vocabulary recurrently employed in circumstances like these, which involve the consubstantial land, one is here verging on the sacred. This goes beyond metaphor. Thus Taiwan, for example, is the “sacred province” of China's atheistic communism. Inhabiting a place is therefore a religious matter, not a secular one. The religious institution seems to express the right which is legitimacy on the soil-a right older than law-by ritualizing the act of taking possession of the land. I need hardly recall that one justification given by the Islamists for the recent attacks on the US is the presence since the Gulf War of infidel American soldiers on the sacred land of Saudi Arabia. This constitutes a “humiliation” and a “stain.” The Israel-Palestine conflict, too, is a theological conflict before being a political one… How can political mediation be possible between two communities with a theological-i.e. exclusive-relationship with the same places? The inalienability and consubstantiality of land and self thus express themselves by altar, temple or mosque (in the “sacred thrill” of belonging) before expressing themselves in law.

Justifications of the right to the land

What justification do we have for voicing that right of rights which is right of territory? The simplest, the most obvious, the most commonplace is to advance the “right of the first occupier.” Consider the well-known fable of John Rabbit, evicted by a weasel who takes advantage of the rabbit's nocturnal insouciance to set up house in his home, and then shows no scruples in invoking squatter's rights:

"La Poste 1995" R. et C. Sabatier

The sharp-nosed lady made reply,

That she was first to occupy.

The cause of war was surely small-

A house where one could only crawl!

And though it were a vast domain,

Said she, “I'd like to know what will

Could grant to John perpetual reign,-

The son of Peter or of Bill,-

More than to Paul, or even me.”

John Rabbit spoke-great lawyer he-

Of custom, usage, as the law,

Whereby the house, from sire to son,

As well as all its store of straw,

From Peter came at length to John.

Who could present a claim, so good

As he, the first possessor, could?

The fable obviously contains political allusions by La Fontaine which I unfortunately do not have time to comment on. The most common justification is of course to say that one is there “by right,” because one has always been there. That is probably what is being expressed, be it in non-hollow, non-high-flown-and yet non-secular-terms, when the relationship to the native land is being described: we are at one with it.

But what proves to us that we really are on our land and from our land? Very broadly, a generalized form of usucapion. We are there by right, because ownership is not contested. But ownership is first argued as a peculiarity, an aseity.

The Greek myth of autochthony (chthonios: that which is underground) provides a good illustration of this type of construction, which clearly prospers in the forging of identity. Legal right is here expressed by the fact of being born of the land, being at one with the earth. The ancient Athenians represented themselves as being born of the earth. Tradition traced the genealogy of Erichthonios, one of the first kings of Athens, back to the subterranean god Hephaistos. On receiving Athena, who had come to order weapons, in his forge, the lame god fell in love with her. The goddess escaped his embrace, but in the struggle, the god's semen was spilled on the ground. Thus fertilized, the earth produced a child which the goddess took in and entrusted, enclosed in a wicker basket, to the daughters of a king of Attica. Yielding to their curiosity, the latter opened the basket and saw the child, guarded by two snakes. According to some versions, the child himself had a body finishing in a serpent's tail-like most chthonian beings… This is “equality in origin,” isogony which, according to Plato (Menexenus, 238 d-239 a), is the foundation of democracy: “Neither is a man rejected from weakness or poverty or obscurity of origin, nor honoured by reason of the opposite, as in other states, but there is one principle: he who appears to be wise and good is a governor and ruler. The basis of our government is equality of birth; for other states are made up of all sorts and unequal conditions of men, and therefore their governments are unequal; there are tyrannies and there are oligarchies, in which the one party are slaves and the others masters. But we and our citizens are brethren, the children all of one mother, and we do not think it right to be one another's masters or servants; but the natural equality of birth compels us to seek for legal equality, and to recognize no superiority except in the reputation of virtue and wisdom.” This equality in origin is autochthony. In the style proper to the panegyric, the purpose being to honour the memory of soldiers killed in battle and to combine an exhortation to the living with a eulogy to the dead, Aspasia's (pseudo-)speech, as reported by Socrates, develops the universal theme which unites the dead and the living, that of the motherland (“the country in which they dwelt” and where “they now repose” - 237 c). If Plato chose to treat such a theme, it must have been a cliché dear to the orators whose bombast he mocks. It is of course this trait which is of interest to us here. Athenian autochthony is thus demonstrated by the fact that, while other countries were being peopled with “animals of all kinds,” Attica “brought forth man,” then foods necessary for his survival, such as “wheat and barley,” thus proving “that she was the mother of men.” “For the woman in her conception and generation is but the imitation of the earth, and not the earth of the woman.” (238 a)... The “ancestors [of the dead whose memory is being celebrated] were not strangers,” they are not “sojourners only, whose fathers have come from another country; but they are the children of the soil, dwelling and living in their own land,” nourished not by a “stepmother” but by their mother (237 b-c). Fidelity to the land is the duty of a son.

The Etruscans, for their part, demonstrated their autochthony when their legislator, Tages, rose up out of the Etruscan soil. As a peasant of Tarquinia was ploughing his field one day, he saw a child rise up from the furrow, a child with the wisdom of an old man. This chthonian emissary revealed the doctrine of the Etruscan religion, the Etrusca Disciplina.

The evidence that peoples proffer in justification of their authority over the land is often of this order: largely mythical. As for history, the Menexenus-which is certainly both a pastiche and an indictment of the grandiloquence for which identitary discourse is a pretext-shows what patriotic passion is apt to make of it. “To praise the Athenians among the Athenians is easy,” says Socrates, and his words have become proverbial (Menexenus, 235 d). Why do “last posts” and national anthems, which make audiences rise and bare their heads, authorize such excesses? Probably because the physical cohesion of the group, proper to such “sacred” occasions, requires an emotional investment contrary to the exercise of cold reason. Rather than a lack of vigilance on the part of philological critics, who long saw in the Platonic dialogue concerned a model panegyric and not a parody, it is perhaps the inhibition of all critical sense, as soon as territory is at issue, that is significant here. Yet Plato's intentions are devoid of ambiguity, so flagrant are the liberties Aspasia takes with history. The conclusion of the panegyric is no less astonishing, when ethnology and dreamed history defy both paralipsis and hyperbole: “Such were the actions of the men who are here interred, and of others who have died on behalf of their country; many and glorious things I have spoken of them, and there are yet many more and more glorious things remaining to be told-many days and nights would not suffice to tell of them.” (246 a)

Plato in fact employs his ironia mimica (Berndt) in an attack on public eloquence, the shortcomings of which are epitomized by funeral orations, and in so doing he brings out the music of the language more skilfully than the sophists, using turns of phrase often based on untranslatable similarities of sound. [By way of an exception: Pausaniou de pausamenou, “Pausanias having paused” (Banquet 185 c), an illustration of these “redundancies” (lit. isologies) that “the learned teach” and where the speech attributed to Agathon is also a parody of sophist “coinage”-also mocked by Aristophanes in Thesmophoriazusae (52-54) with regard to the same Agathon.] The logoi politikoi cloud the conscience and lead reason astray. The panegyrists, Socrates amusingly notes, “steal away our souls with their embellished words” (235 a). “I stand listening to their words,” he adds, “and become enchanted by them, and all in a moment I imagine myself to have become a greater and nobler and finer man than I was before.” “This consciousness of dignity,” he pursues, “lasts me more than three days, and not until the fourth or fifth day do I come to my senses and know where I am; in the meantime I have been living in the Islands of the Blest. Such is the art of our rhetoricians, and in such manner does the sound of their words keep ringing in my ears.” (235 b-c.) How can “enchantment” of this sort be explained? Plato's pastiche of the rhetorical tricks used by Gorgias (above: 7.2 “The city of 'equals'”) and his like is placed under the patronage of the musicians Connos and Lampros, for such eloquence in fact borrows more from music than from dialectic. Alliterations, word repetitions, rhymes, balances, all these devices (homeoteleuton, anaphora, epanadiplosis, synecdoche, epexegesis, epizeuxis, ictus, etc.), by focusing the attention on verbal sonorities, divert one's reason from its true purpose, which is to discriminate and rise aloft-and not to abandon itself to artificial resemblances created by rhythms and similarities of sound. Socrates apologizes for some involuntary assonance: “The crowd has heard nothing but sentences like that which just escaped me, purposely constructed upon the same consonances, and not statements in which such correspondences are, as in my sentence, the result of mere chance.” (Republic 498 d-e) Producing a “clear and consistent” speech, “gathering scattered particulars in one idea,” (Phaedrus 265 d) finding unity in multiplicity (Philebus 16), “dividing the idea into its elements” while “respecting its natural articulations,” according to the famous image (“we are not to attempt to hack parts off,” unlike “the clumsy butcher” - 265 e), such is the dialectic. Access to the truth does not proceed from the seduction of words but the contention of the mind. “I am myself,” declares Socrates, “a great lover of these processes of division [analysis] and generalization [synthesis]; they help me to speak and to think.” (266 b) Conversely, the celebration of the land of our forebears, of the fatherland, involves a use of language which is not analytical and linear, but euphonic, harmonic and emotional (invigorating and exhilarating, to judge by Socrates' enchantment). Trained in music by Lampros, in rhetoric by Antiphon and praising the Athenians among the Athenians, how could the panegyrist fail to mesmerize his audience? With its prayer for the dead and right to the soil for the living, the patriotic discourse functionally drives out objectivity and criticism.

The value attributed to the mother tongue can be of this nature when it is supposed to give voice to an inexpressible relationship with the land. Maurras is known to have made sensitivity to Racine's verse the touchstone of French nationality. Herodotus gives the following account of the experiment said to have been conducted by the Egyptian sovereign Psamtik (663-609):

“ Psammetichus, when he was in no way able to learn by inquiry which people had first come into being, devised a plan by which he took two newborn children of the common people and gave them to a shepherd to bring up among his flocks. He gave instructions that no one was to speak a word in their hearing; they were to stay by themselves in a lonely hut, and in due time the shepherd was to bring goats and give the children their milk and do everything else necessary. Psammetichus did this, and gave these instructions, because he wanted to hear what speech would first come from the children, when they were past the age of indistinct babbling. And he had his wish; for one day, when the shepherd had done as he was told for two years, both children ran to him stretching out their hands and calling “Bekos!” as he opened the door and entered. When he first heard this, he kept quiet about it; but when, coming often and paying careful attention, he kept hearing this same word, he told his master at last and brought the children into the king's presence as required. Psammetichus then heard them himself, and asked to what language the word “Bekos” belonged; he found it to be a Phrygian word, signifying bread. Reasoning from this, the Egyptians acknowledged that the Phrygians were older than they.” (Histories, II, 2)

Cheddar Man Cheddar Man

Here is a remarkable counter-example which involves autochthony extending far beyond four quarters of nobility. The town of Cheddar, south-west of Bristol, in Somerset, is famous for its celebrated cheese. It is also famous for the discovery in 1903 of the 9000-year-old skeleton of a hunter in a palaeolithic cave, a skeleton known as “Cheddar Man” (on display at the Natural History Museum in London). During a population genetics study, carried out to determine whether the palaeolithic tribesmen and the present-day inhabitants were genetically related, the history teacher at the local school was surprised to discover from a comparison of his mitochondrial DNA and that of the skeleton, that Cheddar Man was his direct ancestor. And that in nine thousand years, he had only travelled a few hundred yards…

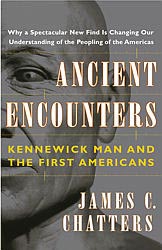

Kennewick Man Kennewick Man

Kennewick Man is a much more complicated affair. The case is pending before the American courts, and sets the representatives of a Native-American community against a group of anthropologists.

The facts. A skeleton buried beneath a bank of the Columbia river near Kennewick, in Washington State, was washed to the surface by torrential rains in July 1996. First a skull was discovered, and the police called in a forensic anthropologist who concluded that the age of the skull suggested it was that of a “European settler.” But after recovering the rest of the skeleton a few days later-that of a man of medium height, aged between 40 and 55 years-he noted the presence of a fragment of a stone projectile point lodged in the pelvis. How could a settler have been wounded by such a rudimentary weapon? A Carbon-14 test gave a highly unexpected dating: Kennewick Man is 9200 years old. This was clearly no trapper/explorer. But a problem arose from the fact that Kennewick Man's anthropological features are not “mongoloid,” suggesting that he was no Native-American. DNA testing yielded no results (and probably never will, as the skeleton was “washed” by the waters “for ever and ever, amen,” one might say, unlike Cheddar Man, who was found in a limestone cave and whose DNA was extracted from a molar). Even if the findings concerning the skeleton's characteristics are subject to debate-morphotypical data only have a statistical value-they represent a challenge to the accepted history of the populating of America, with consequent implications for the rights of Native-Americans as the “First Nations.”

The legal proceedings. Under a law voted in 1991 by the Senate, the “Native American Grave Protection and Repatriation Act” (NAGPRA), any human remains dating from before the arrival of the Europeans may be claimed as an ancestor by the Native-American nations and made unavailable for scientific research. The government agency managing the land where Kennewick Man was discovered claimed the skeleton in the name of the Umatilla tribe. The latter, who live on the banks of the Columbia river, consider him to be their ancestor and intend to bury him, out of the scientists' reach. Their representative, Armand Minthorn, argues that “tribal policies prohibit scientific testing on Umatilla ancestral human remains,” as it would constitute “a violation of his people's most deeply-held religious beliefs.” There are also political stakes. Many Native-Americans are afraid that a rewriting of history will harm their territorial claims. The stand taken by the American far-right lends some credence to these fears. “With all due respect for native claims,” states one archaeologist, “some of them are just absurd. Saying that a 9000-year-old skeleton belongs to you because it was found in your backyard is one thing. But claiming that not only does it belong to you, it's also your relative makes absolutely no sense!” Yet that is precisely the point at issue-as I have been trying to show here with this extreme example.

My final point regarding Kennewick Man is that the whole debate illustrates the difference in approach between the representation (and the claim) of a sort of mystic link with the land, and the scientific, profane and profanatory representation, which aims to reconstitute the historical and human environment of an impersonal skeleton. The difference between subjective truth and objective truth.

Autochthony and law

What does autochthony signify today? What legal status can be accorded to this imprescriptible right” in a world characterized by the migrations, interbreeding and coexistence of men? Two cases in point are immediately apparent. That of societies which have been colonized, and in which colonization flourished through the negation or subordination of all earlier rights, by virtue of the doctrine of terra nullius [see above: Chapter15, for New Caledonia]; and that of liberal societies where autochthony is the subject of overriding legal denial. Here are two examples.

First case in point: the status of the Aborigines in Australia, where the colonial doctrine of terra nullius flourished until as late as June 1992, until the legal turnaround represented by the decision handed down in the Mabo case (Mabo and others v. State of Queensland, 107 ALR 1), which declared that a concession granted by the crown gave its beneficiary no more than a right of use, and did not extinguish the traditional land rights of the native peoples (“native title”) (Laffargue, 1994, 1996). Unlike Canada, with the Royal Proclamation of 1763, or New Zealand, with the Treaty of Waitangi in 1840, the Australian Federation had never recognized the existence of a population on the continent prior to the British Crown taking possession. This absence of original bilateral acts-to which Canadian or New-Zealand judges can refer-gives the Mabo decision all its meaning, since it creates law ex nihilo, giving recognition to a status of the Aborigine community in accordance with the 1967 referendum. The Mabo decision laid the legal foundations of an autochthonous policy. It put an end to what can be seen as de facto apartheid-the theory of the extinction of the Aborigines, which lasted until the 1950s, meaning institutionalized apartheid could be dispensed with-backed by a policy of forced assimilation. There were, notably, the “stolen generations” of Aboriginal children placed in white foster families (from 1880 to the end of the 1960s, 40,000 to 60,000 children were torn from their families), with regard to which Pope John-Paul II officially asked forgiveness for the Church's actions. In his apostolic exhortation Ecclesia in Oceania, in reference to “historic injustices” caused by the missionaries' practice of forcible removal of children, the Pope declared that “the Church will support the cause of all indigenous peoples who seek a just and equitable recognition of their identity and their rights.”

The legitimization of autochthonous land rights in respect of the principle of non-discrimination within the Australian community put a stop to policies of forced integration of minorities, but went further than that. The concept of “native title” covers far more than the strict ownership of the land:

“The expression 'native title' or 'native rights and interests,' states the Mabo judgment, means the communal group or individual rights or interests of Aboriginal people or Torres Strait Islanders in relation to land or waters, where:

a) the rights and interests are possessed under the traditional laws acknowledged, and the traditional customs observed, by the Aboriginal people or Torres Strait Islanders; and

b) the Aboriginal people or Torres Strait Islanders, by those laws and customs have a connection with the land or waters; and

c) the rights and interests are recognised by the common law of Australia.”

Its recognition, which in the eyes of the law is based on the reality and continuity of a material and moral connection between a human community and a territory (which therefore concerns men who, by the effect of “laws and customs have a connection with the land,” according to the terms of the edict-the evolution of traditional society in no way implying that “the traditional law ceases to exist”) implies a legal dualism which is tantamount to recognition in a real and no longer virtual manner, of the Aborigine minority. This is the constitutional foundation of a true Aborigine status. It is the acceptance of another legal norm coexisting with Anglo-Saxon law.

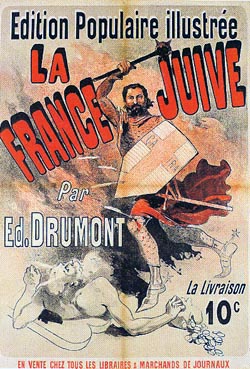

The interpretation of the right to the land which I have just presented, linked to an obviously unequal clash of civilizations, would of course be impracticable and constitute a contradictio in adjecto in the law of liberal societies [see above: Chapter 15]. Political anti-Semistism is a tragic illustration of this impossibility. This is the second case in point that I have selected. If the law as understood by the anti-Semite Drumont, for instance, makes a strategic distinction between “possession” and “property,” it does so in order to restrict property to “autochthons.” According to the anti-Semite, legitimacy stemming from the soil is the foundation of the right of property. After drawing on the Fathers of the Church and their condemnation of usury, Drumont argues:

“No Christian may confuse capitalism and Property. [...] Capitalism resembles Property in the same way as sophism resembles reasoning, as Cain perhaps resembled Abel. The idea of property naturally and indissolubly brings with it the idea of fertility and usefulness. The epitome of fertile property is the earth which bears fruit; the epitome of useful property is the house which gives shelter. The mill, the factory and the machine are useful properties, having a latent fertility which work brings out. Silver and gold have no fertility of themselves [...] They have but a representative value [...] Property is the right to the possession of a thing. Possession separated from this right bears a family resemblance to Property; one may sometimes be tempted to confuse the two; but the former is in reality just a material fact which can command no respect from us [...]-I possess because I am the legitimate owner. So justice states it. I am the owner because I possess even illegitimately. So rascaldom states it. Regarding the capital possessed by the Jews, the whole question comes down to the legitimate or illegitimate origin of this possession. The fact that they possess proves nothing. They may well be possessors of tremendous goods, without being proprietors in any manner. The craftiness of the thief may indeed bring him Possession: work alone brings Property [...] The origin of Jewish wealth is Usury in all its forms: trafficking, second-hand dealing, bear and bull speculation, fraudulent firms, just so many devices invented to transfer the fruits of labour atom by atom to unproductive beings. Work is the source of public wealth. In the great vase filled by work, the Jews have made a crack through which the liquid flows constantly into the barrels of their cellars. This great crack is Usury [...].” (La France juive devant l'opinion 125-27)

Legitimacy lies therefore in work. But the collective representation of it made by Drumont (the “great vase” of “public wealth”) points to a more archaic legitimacy, the principle of which is not expressly formulated here and which is set against the despoilment of usury in the same way as the pastoral, pacific, devout activity of Abel is set against the cursed forge of Cain (according to one etymology of the name): the legitimacy which stems from the soil and entitles the citizen-“by virtue of [his] rights as a citizen”-to ask Mr de Rothschild “what he has in his belly or what he has in his cashbox.” (Ibid., 25)

*

The scope of these two examples shows the development of a “flexible” law, which, while certainly taking account of “historic injustices,” seeks also to neutralize the problematic element of the relationship to the land. The gap between aborigine culture and liberal culture is frequently described as “evolutionary,” but it turns out in fact to be a clash of world views-precisely regarding the “connection with the land.” Basically, myths of autochthony seem to reveal or confirm that we are, in some way, naturally empowered to appropriate our first environment as our own substance. (This immediately relativizes the right of the first occupier, at least as of the second generation, and so for example entitles the French-North African group “Carte de Séjour” to sing on their own account the Charles Trenet song “Douce France,” tongue in cheek, of course, but also at face value: “Sweet France/land of my childhood….”

This amounts to a rebuttal of the response by the Paris burgesses to some Florentine bankers who wished to acquire French nationality: “our monuments had not shaded their cradles.”) But in a world that is “full,” this appropriation can only be contextual, even symbolic. What status can roots be given in an environment where ubiquity and interconnection are flourishing? Is legal right conferred by birth? Why should an oilfield, for instance, “naturally” belong to the Saud family rather than the Inuit? The administration of planet Earth will need to imagine legal solutions adapted to the co-rental of resources as well as to the equal dignity of cultures, and design a charter of habitation preserving the unity of rights which stems from the same membership of the human family…

After this extensive journey-and prospective assessment-I am going to end with a local example, by way of a reminder that men have travelled a great deal and that the right to the land is something to be spoken of with circumspection. All of you present here are aware that Moussais-la-Bataille, near Poitiers, is the probable site of the battle which allowed Charles Martel to repel the conquering Arabs in 732. You no doubt know that very recently, at the beginning of this month, a leader of the far-right made a speech at the symbolic location of Moussais-la-Bataille, which supports my argument-another went to Mont Saint-Michel to invoke the dragon-slaying archangel in his programme to reconquer national sovereignty.

Men travel, and the consequences of their journeys are sometimes astonishing. Historical genetics and population genetics study DNA, as I have already mentioned, notably by analyzing blood and histocompatibility systems. This allows researchers to retrace migrations the memory of which, though sometimes inscribed in schoolbooks or on monuments, has been lost. The area of expansion of the Khmer empire can thus be reconstituted using archaeology, but also haematology, thanks to the frequency of a specific molecular structure of haemoglobin, called haemoglobin E, which is hereditary. Among the features of haemoglobin (resulting from mutations which can have an adaptive meaning: the haemoglobin C gene seems to provide immunity to malaria), the one known to medical literature as drepanocytosis or “sickle cell anaemia” (Greek drepane: sickle)

Le rôle protecteur contre le paludisme de certaines formes d'hémoglobine comme l'hémoglobine S est connu. Une étude portant sur 4.000 habitants du Burkina Faso (conduite par Modiano et al.) dont les résultats viennent de paraître dans Nature (Nature 2001 ; 414 : 305-8) met en évidence le fait que les porteurs de la forme C (HbC) de l'hémoglobine ont moins de risques de développer une forme grave de paludisme à Plasmodium falciparum. Cet avantage est significatif chez les hétérozygotes (HbAC) et plus encore chez les homozygotes (HbCC), où la réduction du risque de forme grave est de 93 %.

is the result of a mutation with a probable origin in the Arabian peninsula. This form of haemoglobin does not exist in Europeans. In 1982, a native son of the city of Poitiers was curiously shown by a routine blood test to be a carrier of this haemoglobin anomaly. Personal names are not cited in scientific communications, so I shall modify his name without distorting the information (I shall say it without saying it, the surname being the key to the affair): this inhabitant of Poitiers was called Mr Saracen.

Now who, by virtue of which right to the soil, and which myth of autochthony, could deny Mr Saracen's right to the soil?

(Communication delivered to the congress “Représentation de l'environnement et construction des territoires : dialogue des disciplines”, University of Poitiers, 11-12 October 2001.)

ANNEXE :

Note sur le Ménéxène, l'oraison funèbre et le discours identitaire

*

Journée de l'Antiquité

Université de la Réunion (12 avril 2006)

*

Bien qu'ayant fait l'objet de nombreuses discussions philologiques, le Ménéxène (c. 385) est un dialogue platonicien relativement peu étudié dans le circuit universitaire (si l'on excepte les exercices de traduction scolaire) : la partie dialoguée y est réduite et son contenu, la relation par Socrate d'un discours en l'honneur des soldats morts au combat, supposé prononcé par Aspasie, peut apparaître marginal. Le Ménéxène n'est pas un passage obligé pour entrer dans la philosophie de Platon. Au point qu'on a pu lire ce texte au premier degré et le donner comme un modèle du panégyrique. Un exercice de piété patriotique auquel Platon se serait livré, en quelque sorte. Un à côté. D'après Cicéron, d'ailleurs, on récitait chaque année à Athènes la partie centrale du Ménéxène, l'oraison funèbre proprement dite (Orator, XLIV, 151). A la fin du XIXe siècle un philologue allemand, Th. Berndt (Vemerkungen Zu Platon's Menexenos, Herford 1888 ; voir en français : R. Clavaud, Le “Ménexène” de Platon et la rhétorique de son temps, Paris, 1980), renverse cette perspective (je simplifie) en montrant, par une minutieuse étude stylistique, que le Ménéxène est un pastiche et qu'il contient en réalité une leçon de philosophie et de citoyenneté : cette caricature de l'éloquence publique a la recherche de la vérité et spécifiquement de la vérité historique pour guide.

L'epitaphios, l'oraison funèbre, était le discours que l'Athènes démocratique prononçait à la gloire de ses héros morts au champ de bataille (Thucydide, II, 34) et le propos de Socrate, en pastichant les tours de l'éloquence patriotique et sa grandiloquence identitaire est de démontrer que l'histoire d'Athènes n'est pas l'épopée que les orateurs se plaisent à dérouler devant l'assemblée des Athéniens. Cette parodie prend place, en réalité, dans la “guerre totale”, si je puis dire (dérision comprise : "Toujours tes plaisanteries, Socrate, sur le dos des orateurs" - Ménéxène, 235 c), que Platon a déclarée à ces maîtres d'éloquence que sont les sophistes : l'éloquence est une machine à fabriquer et à faire partager des contre-vérités.

Le Ménéxène s'ouvre par une conversation entre un jeune homme de bonne famille – il a environ vingt ans – et Socrate. Ménéxène commence à s'intéresser à la vie politique et il pressent (à juste titre) que l'oraison funèbre est un exercice qui renferme les secrets de la réussite en politique. Mais que vaut une telle éloquence pour qui est en quête de vérité ? La réponse de Socrate est indirecte, il la délivre sous la forme d'un contre-exemple, une parodie plus vraie que nature (puisqu'on n'y a longtemps vu que du feu, je l'ai dit) de ces logoi politikoi qui séduisent tant ce candidat à Sciences Po dont la famille a déjà donné des administrateurs à la cité. Cette parodie, ce dégrisement, n'est pas sans effet, puisque les contre-vérités alignées par Socrate finissent par mettre la puce à l'oreille de son interlocuteur… Le Ménéxène est donc un tour de force de rhétorique et un pastiche : Socrate y aligne par l'exemple, les unes après les autres, les figures de l'éloquence dont usent les tribuns, figures qui lui permettent d'énoncer des contre-vérités historiques si évidentes qu'il faut être dans une sorte d'état second pour ne pas les entendre comme telles. La qualification et l'explication de cet “état second”, de cette inhibition de l'esprit critique dès qu'il est question d'identité et de formation de groupe, constitue, précisément, un objet de mon questionnement.

L'idée que je prendrai comme fil directeur est de montrer que le texte platonicien constitue, à travers un pastiche des discours patriotiques, non seulement une leçon de civisme mais aussi une leçon d'épistémologie et, je m'en expliquerai, une leçon d'hygiène mentale pour se garder des “beaux parleurs” et autres pseudo experts en tropes qui encombrent les estrades des amphithéâtres et les revues spécialisées. Je terminerai, en effet, en disant quelques mots de l'affaire Sokal dont le pastiche n'est pas sans rapport, toutes choses égales d'ailleurs, avec le Ménéxène.

Les Grecs n'ont pas inventé la grammaire. La première grammaire est sanscrite : elle est rédigée au 4e siècle avant notre ère par Panini. Mais ils ont certainement inventé la rhétorique. Parce que l'art de la parole constitue en démocratie un instrument majeur de la persuasion et de l'exercice du pouvoir. On connaît le mot de Fénelon : “En Grèce tout dépendait de la parole et la parole dépendait du peuple”. La parodie à laquelle se livre Platon révèle donc non seulement une connaissance exhaustive des tours de rhétorique qu'enseignaient Gorgias et ses émules, mais aussi une analyse critique des niveaux de langage et des types de langage. Elle pointe vers une distinction fondamentale (qui constitue la principale leçon du dialogue) : l'opposition qui existe nécessairement et irrémédiablement entre la recherche scientifique ou philosophique et les discours qu'on pourrait appeler de séduction, dont le discours patriotique et le discours identitaire sont des exemples achevés.

Je terminerai donc par une question : Pourquoi, lorsqu'on parle identité, lorsqu'on parle de soi, est-on presque immanquablement condamné à méjuger et à se méjuger ? Et par un constat : le discours identitaire est parfaitement légitime, mais ce n'est pas un discours de vérité, c'est un discours d'émotion et de passion. Il relève du politique et de la psychologie – ou de la littérature – mais il est fondamentalement, comme Platon le montre, a-scientifique ou a-philosophique.

Pour entrer davantage dans le texte...

Le jeune Ménéxène vient donc d'assister à une séance du Conseil de la cité, la Boulè : il y était question de désigner l'orateur qui prononcera le logos epitaphios, l'épitaphe en l'honneur des soldats morts pour la patrie dans l'année. L'orateur ne sera pas désigné lors de cette séance, rapporte Ménéxène et il en conclut que celui-ci devra, nécessairement, improviser. Il n'aura pas le temps de répéter son discours.

Socrate lui objecte aussitôt :

1°) que les orateurs ont toujours des discours et des tirades tout préparés et qu'ils savent se servir des “rognures” d'oraisons antérieures (236 b) : ce sont des “pros” jamais pris de court (c'est déjà dire que ces orateurs, loin de répondre à des situations spécifiques et de dresser les louanges appropriées à tel ou tel, glorifient indistinctement tous les défunts dans des tirades toutes faites), et

2°) qu'il est facile d'improviser sur de tels sujets et dans de telles circonstances : s'il s'agissait de dire du bien des habitants du Péloponnèse devant des citoyens d'Athènes ou de dire du bien des Athéniens devant des Péloponnésiens, il faudrait certes être un bon orateur. Mais dire du bien des Athéniens devant des Athéniens, quoi de plus facile ! Louer des Athéniens devant des Athéniens – la phrase est devenue proverbiale – tel est l'objet du panégyrique. Le panégyrique serait d'ailleurs une spécificité d'Athènes : "Seuls entre les Grecs, les Athéniens savent honorer la valeur" (Lycurge, Contre Léocrate, 51) : "Seuls au monde, ils prononcent l'éloge funèbre des citoyens morts pour la patrie." (Démosthène, Contre Leptine, 141). Cette construction auto-référentielle où des Athéniens font l'éloge d'Athènes devant des Athéniens, cette chambre d'échos de la complaisance est la première caractéristique du discours patriotique : on y fait l'éloge de soi devant soi : on se fait plaisir.

L'effet de cette auto-gratification est tout à fait spectaculaire : Les panégyristes, déclare plaisamment Socrate, avec la “chamarrure de leurs discours apprêtés”, “ensorcèlent nos âmes” (235 a). “Chaque fois [que je les entends] renchérit-il, je reste là planté, captif et comme pétrifié, persuadé que je suis devenu sur-le-champ plus grand, plus généreux, plus beau.” “Cette majesté, poursuit-il, me dure plus de trois jours ; les accents de l'orateur me sont entrés dans les oreilles comme une vrille et c'est à peine si, le quatrième ou le cinquième jour, je reprends mes esprits et réalise en quel endroit de la terre je me trouve.” (235 b-c) L'envoûtement suscité par l'oraison est de nature magique. Socrate se dit ensorcelé (goèteuousin, 235 a), charmé (kèloumenos, 235b), pris dans un discours émanant d'une voix qui chante comme une flûte (enaulos, 235 c). [Ces en ces termes qu'est aussi décrit le charme qui émane des propos de Protagoras (328 d) comparé à Orphée (315 a), séduction qu'évoque aussi le Sophiste (234c ; 235 a ; 241 b).] Socrate n'est plus Socrate. La magie de cette éloquence auto-glorificatrice l'a dissout dans la masse. Tel est en effet le résultat singulier du discours patriotique : à partir d'individus différents et séparés, pétrifiant les consciences et prenant possession des corps, il fusionne les monades pour réaliser une sorte de super-organisme, de Léviathan, cet ochlos qu'on appelle une foule.

Ce phénomène, que chacun a pu observer, pose diverses questions. Je vais en énumérer quelques-unes – à défaut d'être en mesure de les traiter.

Le premier topos en cause est celui de l'autochtonie [sur ce thème : voir le développement qui précède cette note, dont plusieurs éléments sont ici repris].

Le discours au mort, presque universellement, met en scène un thème récurrent, le rapport à la terre, l'autochtonie. Cette relation des vivants aux morts et des vivants a la terre a quelque chose de spécifique, d'archaïque, et qui fonde le droit du droit - si je puis dire. Pour quitter le champ de l'antiquité et montrer l'actualité du Ménéxène, je vais prendre quelques exemples qui montrent que le rapport à la terre met en jeu des valeurs apparemment étrangères au droit et qui pourtant, je l'ai dit, fondent le droit : le sacré.

Premier exemple. Un “point de vue” paru dans le journal Le Monde du 25 mai 2001 à la rubrique “Horizons-Débats”. Il est question dans ce point de vue de territoire et d'identité à propos du transfert éventuel de la “loi littoral” vers la collectivité territoriale corse. Sous le titre : “Nous, les sentinelles de la terre de Corse”, l'auteur s'emploie à ouvrir les yeux de ceux qui soupçonnent les Corses de vouloir bétonner leur littoral. Il explique : “Notre relation avec la terre corse est tellement puissante et mystérieuse que nous saurons protéger avec constance nos côtes, mais aussi nos montagnes auxquelles il convient de réinsuffler vie et jeunesse. Sachez que nous ne nous considérons pas comme les propriétaires de ce sol, mais seulement les dépositaires. Nous sommes imprégnés de l'idée que nous devons défendre à tout prix cette terre sacrée que nous remettrons à nos enfants”. Cette profession de foi se termine par la dénégation suivante : “Notre patriotisme ne repose pas sur des termes creux et ronflants […]”.

Avec cette dénégation de l'emphase à laquelle la relation à la terre donne ou donnerait lieu, nous sommes, me semble-t-il, dans ce registre spécifique que je cherche à caractériser. Si l'on fait crédit au vocabulaire utilisé avec récurrence en ces circonstances, quand le sol consubstantiel est en cause, on touche en effet ici au “sacré”. Au-delà de la métaphore. Taïwan est ainsi, par exemple, la “province sacrée” du communisme athée de la Chine. L'institution religieuse semble exprimer ce droit antérieur au droit qu'est la légitimité sur le sol en ritualisant la prise de possession du sol. Le conflit israélo-palestinien est, lui aussi, un conflit théologique avant d'être un conflit politique… L'inaliénabilité et la consubstantialité du sol et du soi s'expriment donc par l'autel, par le temple, par la mosquée (dans le “frisson sacré” de l'appartenance) avant de s'exprimer dans le droit.

Je résumerai tout cela par un dernier exemple :

À un lecteur du Monde qui s'étonnait que les pays occidentaux acceptent et parfois subventionnent la construction de mosquées sur leur sol alors que l'Arabie Saoudite interdit l'édification de toute église sur le sien, un musulman répondit par ce théologème : “L'Arabie Saoudite est une mosquée”.

Le mythe grec de l'autochtonie (chthonios : qui est sous terre) donne une bonne illustration de ce type de construction qu'on voit prospérer dans les forgeries identitaires. Le bon droit s'y exprime par le fait d'être né du sol, de faire corps avec la terre. Nés de la terre, c'est ainsi que les anciens Athéniens se représentaient. La tradition faisait remonter la généalogie d'Erichthonios, l'un des premiers rois d'Athènes, au dieu souterrain, Héphaistos. Le dieu boiteux ayant reçu Athéna dans sa forge, venue lui commander des armes, se prit d'amour pour elle. La déesse échappa à son étreinte, mais, dans la lutte, la semence du dieu se répandit sur le sol. Ainsi fécondée, la terre produisit un enfant que la déesse recueillit et qu'elle confia, enfermé dans une corbeille en osier, aux filles d'un roi de l'Attique. Poussées par la curiosité, celles-ci ouvrirent la corbeille et virent l'enfant gardé par deux serpents. Selon certaines versions, c'est l'enfant lui-même qui avait le corps terminé par une queue de serpent – comme la plupart des êtres chthoniens…

Dans son pastiche patriotique, Socrate prend donc rang dans cette mythologie de l'origine. C'est en effet “l'égalité dans l'origine”, l'isogonie qui, explique-t-il, fonde la démocratie : “Ni l'infirmité, ni la pauvreté, ni l'obscurité de la naissance ne sont pour quiconque une cause d'exclusion, non plus qu'une extraction contraire un titre d'honneur, comme c'est le cas dans d'autres cités. Une seule règle fait loi : à l'homme réputé capable ou honnête l'autorité et les charges ; et la cause de ce régime politique est chez nous l'égalité de naissance. Les autres cités sont constituées par des populations de toute origines et formées d'éléments d'inégale valeur, d'où résulte l'inégalité au principe de leurs gouvernements, tyrannies et oligarchies ; les gens y vivent, un petit nombre regardant le reste comme des esclaves, et ces derniers en tenant les autres pour des maîtres. Nous et les nôtres, à l'inverse, tous frères nés d'une même mère, nous ne nous croyons pas les esclaves ni les maîtres les uns des autres. L'égalité d'origine, établie par la nature, nous oblige à rechercher l'égalité politique établie par la loi et à ne céder le pas les uns aux autres qu'eu égard à la réputation de vertu et de sagesse.” Cette égalité dans l'origine, c'est l'autochtonie.

C'est le motif universel qui unit les morts et les vivants, celui de la terre mère. L'autochtonie athénienne se démontre donc par le fait que l'Attique, quand les autres contrées se peuplaient d'“animaux de toutes espèces”, “enfanta l'homme”, puis les aliments, tels “le fruit du blé et de l'orge”, nécessaires à sa survie, “démontrant [par cette attention] que c'est bien elle qui a enfanté cet être”. “Car ce n'est pas la terre qui a imité la femme dans la conception et l'enfantement, mais la femme qui a imité la terre”(238 a)... Les “ancêtres [des morts dont on célèbre la mémoire] n'étaient pas d'origine étrangère”, ils ne sont pas “des métèques dont les aïeux seraient venus d'ailleurs, mais bien des autochtones” nourris, non par une “marâtre”, mais par leur mère. (237 b-c) Conclusion : la fidélité à la terre est un devoir de fils.

Quelle est la valeur historique de telles spéculations ? Les preuves que les peuples articulent pour justifier leur autorité sur le sol sont souvent de cet ordre, largement mythiques. Le Ménéxène est ainsi une brillante illustration de ces forgeries identitaires. Systématiquement, cet éloge d'Athènes efface ou minimise les ombres et les revers pour magnifier et multiplier d'autant les exploits. Toute la gloire des guerres médiques revient ainsi à Athènes même quand il s'agit de victoires où les Grecs étaient rassemblés contre les Perses. Après une énumération d'approximations et de contre-vérités, le comble est atteint quand Aspasie prétend que les Athéniens ont remporté la batailles des Arginuses et “le reste de la guerre” (243 d) : la guerre du Péloponnèse – rien moins – alors qu'Athènes y a perdu sa souveraineté (Aegos-Potamoi en 405 ; capitulation en 404). Le raisonnement est parfois tellement spécieux qu'il en devient presque incompréhensible. Ainsi quand il s'agit de démontrer que même la défaite est une victoire. “C'est [en effet] grâce à nos propres divisions que l'on a triomphé de nous, non grâce à la supériorité d'autrui ; car ce n'est pas, aujourd'hui encore, à ces adversaires qu'est vraiment due notre défaite : c'est sur nous-mêmes que nous avons nous-mêmes remporté la victoire [...]" (244 d). Ce parti-pris est tout aussi flagrant, alors que la thalassocratie athénienne a imposé sa loi à la Grèce (les "mille cités" payant tribut dont parle Aristophane), quand l'histoire d'Athènes est revisitée par l'idée que la cité n'a jamais eu d'autre loi que l'amour de la liberté et l'assistance aux plus faibles... La conclusion de ce panégyrique n'est pas moins étonnante, puisque l'autolâtrie et l'histoire rêvée défient à la fois la prétérition et l'hyperbole. Je cite : “Telles sont les actions des hommes qui reposent ici et des autres qui sont morts pour la patrie. Celles que j'ai rapportées sont nombreuses et belles, mais beaucoup nombreuses encore et plus belles celles que j'ai omises, plusieurs jours et plusieurs nuits ne suffiraient pas à les citer toutes”. (246 a)

Pourquoi les “sonneries aux morts” et les hymnes nationaux, qui font lever les assistants et découvrir les têtes, autorisent-ils pareil excès ? Vraisemblablement parce que la cohésion physique du groupe propre à ces moments “sacrés” requiert un investissement émotionnel contraire à l'exercice de la froide raison. Plutôt qu'un manque de vigilance de la critique philologique qui a longtemps vu dans le dialogue platonicien en cause un modèle du panégyrique et non une parodie, c'est peut-être l'inhibition de tout esprit critique, dès qu'il est question de territoire, qui est ici significative.

C'est en réalité à une charge contre l'éloquence publique, que se livre Platon : ce sera mon deuxième point. Les logoi politikoi obscurcissent la conscience et dévoient la droite raison. Les oraisons funèbres résument les travers de cette éloquence et l'ironia mimica (Berndt) platonicienne s'emploie en faisant chanter la langue mieux que les sophistes, en des tours souvent fondés sur la ressemblance sonore qui défient la traduction, à donner un florilège de ces “redondances” (litt. isologies) que “les doctes enseignent”. Les panégyristes, donc, “ensorcèlent nos âmes” (235 a). Comment expliquer pareil “ensorcèlement” ? Si le pastiche platonicien des tours de rhétorique utilisés par Gorgias et les sophistes est placé sous le patronage des musiciens Connos et Lampros, c'est que l'éloquence emprunte en réalité davantage à la musique qu'à la dialectique. Les allitérations, les répétitions de mots, les rimes, les balancements, tout cet appareil qui focalise l'attention sur les sonorités verbales, détourne la raison de son véritable objet qui est de discriminer et de prendre de la hauteur – et non de s'abandonner à des ressemblances factices créées par des rythmes ou des similitudes sonores.

Je vais énumérer quelques-uns de ces tours : les mots sont savants mais en réalité leur sens en grec est tout à fait ordinaire (en grec, une parabole c'est un virage, une métaphore un autobus ou un car jaune, un transport, quoi ! etc.) Il ne faut donc pas – je suis dans mon sujet – se laisser séduire ou intimider par certaine critique littéraire qui croit nous impressionner avec des mots savants. L'homéotéleute [retour de sonorités semblables à la fin des mots ou des fins de phrases : la rime et l'assonance sont des cas spécifiques de cette figure], l'anaphore ou épanaphore [figure qui consiste à répéter le même mot au début de plusieurs phrases ou membres de phrase], l'épanadiplose [epi : à la fin , ana : en tête, diploun : doubler : figure dans laquelle deux propositions corrélatives commencent et finissent par le même mot], la synecdoque, l'épizeuxe [figure de répétition dans laquelle les termes repris sont consécutifs], l'ictus [coup frappé qui souligne le ryhtme]... tout cela c'est de la musique (art dont relève la rhétorique) et s'inscrit dans une entreprise de séduction de l'oreille et non de recherche de la vérité. "Les gens dominés par le plaisir d'écouter" (Thucydide, III, 38, 4) sont captifs, dépourvus d'esprit critique, décérébrés. L'éloquence, comme l'imitation poétique, "alimente, irrigue [nos émotions] quand il faudrait en tarir le flot" (République, X, 606 d). La recherche de la vérité, en effet, impose l'univocité et s'interdit la redondance. Ainsi Socrate, s'excuse-t-il d'une asonance qu'il vient de produire involontairement : “La foule, elle, n'a entendu que des phrases comme celle qui vient de m'échapper, construites à dessein sur les mêmes consonances et non point des propos où cette correspondance est, comme dans ma phrase, l'effet d'un simple hasard.” (République 498 d-e). Le "style redoublé", diplasiologian (Phèdre, 267 b), ces "isologies que les doctes enseignent" (Banquet, 185 c), est emblématique de la manière. La répétition est la figure principale de la rhétorique, art de mêler le signifiant et le signifié en composant l'instant présent avec l'instant passé : accumulation, allitération, anaphore, antanaclase [figure dans laquelle un mot répété reçoit une acception différente], asonance, balancement, cadence, épanadiplose, épanostrophe, épéxégèse, eurythmie, homéotéleute, itération, métabole, paronomase [figure qui rapproche des mots à la sonorité voisine et au sens différent] ... entrecroisent ainsi les éléments constitutifs de la ligne sémantique. Quand la production de la visée significative est captive de sa redondance et ne renvoie qu'à sa propre émission, quand elle séduit l'oreille, l'appétit d'harmonie qui caractérise aussi l'esprit humain (vide infra), elle délivre un sens dépourvu de toute fonction de vérité.

Quel usage de la langue, donc, quand on recherche le vrai ?

C'est le programme de la dialectique : Produire un discours “clair et cohérent”, “ramener à une seule idée les notions éparses” (Phèdre 265 d ; trouver l'unité dans la multiplicité : Philèbe 16), “diviser l'idée en ses éléments” tout en “respectant ses articulations naturelles”, selon l'image fameuse (“tâchant de n'y rien tronquer” à l'inverse du “boucher maladroit“ - 265 e), voilà la dialectique. L'accès à la vérité ne procède pas de la séduction des mots mais de la contention de l'esprit. “Voilà, Phèdre, déclare Socrate, ce dont je suis amoureux, moi : c'est de ces divisions [analyse] et de ces rassemblements [synthèse] qui me rendent capable de parler et de penser.” (266 b) C'est de ces universaux qui permettent l'exercice discursif de la raison. A la différence des périodes où la musique de la langue et le rythme se veulent être des moyens de persuasion, la langue du raisonnement est univoque et rectiligne et non métaphorique ou polyphonique. (Tout ceci est assez proche de la caractéristique de Leibniz, dont il était question au cours de notre dernière Journée de recherche, cette langue artificielle dans laquelle il serait impossible d'énoncer une erreur ; cette règle de l'univocité est de tout raisonnement : "Si j'avais écrit une bonne phrase, note Wittgenstein, et que par hasard elle consistât en deux lignes qui riment, ce serait alors une faute".) C'est sur cette linéarité que reposent la compréhension du réel et la maîtrise scientifique de la matière : il n'y a pas de téléthon pour les virtuoses des tropes et les chercheurs en littérature. Tout simplement parce la maîtrise scientifique de la matière requiert la soumission au réel et non cette possession magique des choses par le verbe. Cette maîtrise se garde évidemment de toute griserie verbale. L'éloquence captive, certes, mais sa valeur de vérité est à l'inverse de sa capacité de séduction. Socrate, lui, se veut atypique, dans l'exercice de la parole politique : "Je crois, dit-il à Calliclès, être l'un des rares Athéniens, sinon le seul, à me consacrer au véritable art politique et le seul de mes contemporains à pratiquer la politique." (Gorgias, 522 d) Cette atopia est d'un homme qui méduse, certes, mais d'une tout autre manière et en vue d'une tout autre fin. Son propos n'est pas de flatter la foule par des "fictions parlées" (Sophiste, 234 c) ou des raisonnements captieux. Animé par un idéal de justice (Gorgias, 504 d), il voit dans la recherche du "bel effet" un art vain ou trompeur, bricolage (le "collage" auquel se livre Aspasie : Ménéxène, 236 b) ou forgerie. Après avoir écouté l'éloge du dieu Amour prononcé par Agathon, dans le Banquet, Socrate, admiratif, déclare tout ignorer, du "procédé" et des "règles à suivre" pour produire un tel discours. "Je croyais, moi, dans ma simplicité, que la règle était de dire la vérité sur l'objet entrepris, quel qu'il soit [...] Mais il paraît que ce n'est pas la bonne méthode pour louer quoi que ce fût ; que c'est au contraire d'attribuer au sujet les qualités les plus grandes et les plus belles possible, qu'elles fussent ainsi ou non ; et si elles étaient fausses, cela n'avait aucune importance". (Banquet, 198 b-e) C'est, trait pour trait, la critique des logoi politikoi des panégyristes.

La célébration de la terre des pères, de la patrie, engage ainsi un usage, non pas analytique et linéaire, mais euphonique et harmonique, émotionnel de la langue (roboratif et euphorisant, si l'on en croit l'envoûtement de Socrate). Formé à la musique par Lampros, à la rhétorique par Antiphon et louant des Athéniens devant des Athéniens, comment l'hypotypose et l'hyperbole du panégyriste ne méduseraient-elle pas les auditoires ? Prière pour les morts et droit au sol pour les vivants, le discours patriotique donne fonctionnellement congé à l'objectivité et à l'esprit critique. Une conclusion pourrait-être ici que le discours patriotique est un discours d'émotion et de passion ; que sa logique et que ses moyens d'expression sont d'une autre nature, même s'il se donne pour tel, que le discours qui pour objet la recherche de la vérité…

Il reste deux questions, l'une que je ne développerai que brièvement et l'autre qui me servira de conclusion :

• Le discours patriotique n'est pas seulement une machine à falsifier l'histoire. Il a, d'évidence, une fonction et une utilité. Il répond, comme je l'ai suggéré, à notre nature de mammifères grégaires (ou sociaux) et il déploie, précisément, les moyens nécessaire à la formation des groupes. Et à cet égard, en effet, il peut se révéler vital dans des circonstances de survie du groupe. Il faut défaire les unités individuelles pour constituer la communauté. L'émotion, qui suppose une inhibition de l'esprit critique et de la raison, est ce “liant” qui permet de cimenter ce “super-organisme” qu'est le groupe et de lui donner une âme commune. Ce n'est pas un hasard si l'“amour sacré” de la patrie, que j'ai évoqué plus haut, se déclare et se vérifie, précisément, quand celle-ci est en danger : il soude en un seul corps les membres dispersés de la communauté et les prépare à l'action collective. En observant les choses “froidement”, objectivement, d'un œil dégrisé, Socrate insiste irrévérencieusement et ironiquement sur les “avantages qu'il y a à mourir à la guerre” : “On obtient une belle et magnifique sépulture même si l'on vivait dans la pauvreté” et l'on a droit à “des éloges, même si l'on est sans valeur” (234 c). En réalité, les conditions même de sa mort – héroïque ou non – changent la nature du citoyen : le guerrier mort au combat va devenir, avec tous les hommes morts pour la cité (ceux “qui ont acheté de leur mort le salut des vivants” (237 a), une sorte d'esprit tutélaire. “Les Athéniens [...], écrit Denys d'Halicarnasse, ont choisi de prononcer l'oraison funèbre aux funérailles des combattants car à leur avis le seul critère permettant de déterminer les hommes de cœur est la valeur qu'on acquiert dans la mort, même si l'on est par ailleurs médiocre.” (Antiquités romaines, V, 17, 5-6) La “belle mort”, thanatos kalos (Ménéxène, 246 d) tire sa beauté de sa nature collective. Ce n'est donc plus tel ou tel qui est célébré, mais le membre défunt d'une formation de groupe, mort en formation de groupe, devant cette formation de groupe constituée en une autre et même formation de groupe, la foule des citoyens... L'éloge funèbre n'a pas une fonction descriptive, mais émotionnelle et collective. Le défunt célébré devient aussitôt, par l'effet de ce discours prononcé devant la communauté assemblée, un fédérateur. Et, de fait, les défunts s'adressent aux vivants par la voix de l'orateur : c'est la prosopopée, ou sermocination qui se développe en une exhortation d'avoir à suivre l'héroïque exemple. Sans doute, quand les vivants glorifient les morts, sont-ils par contre-coup “glorifiés par eux” (235 a) et il y a là une inférence indue, une manière de mystification. Mais cet englobement des morts et des vivants exprime aussi l'unité temporelle et l'unicité organique de la communauté, et dans cette mesure, il est logique que chaque citoyen prenne pour lui l'éloge qui s'adresse aux morts – comme en témoigne ironiquement Socrate : “à entendre ces éloges, je me sens, Ménéxène, paré des qualités les plus nobles”... (235 a )

J'ai noté au début de cet exposé l'opposition entre la recherche de la vérité et les discours de séduction, opposition qui résume l'intention du Ménéxène, parodie de l'art oratoire illustrant la fonction d'enjolivement et d'altération de l'éloquence. On pourrait ajouter qu'en donnant le maître de musique en patron de la déclamation et de la rhétorique, Platon ne dénonce pas seulement une confusion des genres, il met aussi en évidence la fonction propre de deux registres du langage. C'est l'éloquence, cet art "musicien", qui engendre la cohésion communautaire en cause, l'"ensorcèlement" dont Socrate se déclare victime. Tout comme le "frisson patriotique", qui nous démontre qu'"on en est" et qui donne envie "d'y aller", la musique, elle aussi, on le sait, a parfois pour conséquence de faire courir des frissons sur le corps et de "faire hérisser le poil" (d'horripiler – en augmentant le volume apparent du corps, l'horripilation constitue primitivement, chez les mammifères à fourrure, une menace). Art collectif par excellence, rite d'agrégation, la musique se révèle ici en fabrique d'émotion communautaire : elle mobilise, soude et met en phase. Blood et Zatorre (2001 ; PNAS, september 25, 2001, vol. 98, no. 20, pp.11818-11823 : "Intensely pleasurable responses to music correlate with activity in brain regions implicated in reward and emotion", Anne J. Blood and Robert J. Zatorre) ont cherché à savoir, grâce à l'imagerie cérébrale (tomographie par émission de positrons), quelles aires du cerveau étaient mobilisées chez des sujets chez qui l'audition de certains morceaux de musique provoquait régulièrement des frissons : ce sont les structures liées à l'adaptation, à la survie et à la reproduction qui répondent électivement aux euphorisants et dont l'action se caractérise par un accroissement d'activité dopaminergique et opioïde. Ce n'est certes pas une bien grande découverte que de dire que la musique fait plaisir. (Le pictogramme chinois signifiant "plaisant, agréable" représente étymologiquement un instrument de musique fixé sur un socle de bois vide infra : 21.2 Loi du renouvellement technique et conséquences – Politique de la jeunesse... § "Changer le rythme musical, c'est changer la constitution"), mais il n'est pas indifférent de savoir comment elle fait plaisir. Blood et Zatorre concluent leur étude en remarquant, dans une perspective évolutive, que la capacité de la musique – qui n'est pas indispensable à la survie, notent-ils – à stimuler le système de récompense endogène se justifie par le bénéfice mental et physique qu'elle procure. On peut considérer aussi, dans une perspective évolutive et, cette fois, mettant un intérêt "vital" en jeu, que l'implication des structures primitives concernées met en évidence la fonction collective de la musique et le fait que l'émotion, qu'elle a vocation à traduire et à communiquer, constitue un instrument de socialisation vital pour le groupe. La musique est aussi un "outil" de la régulation émotionnelle et de la synchronisation sociale.

Voilà, au fond, la critique à porter aux maîtres d'éloquence : légitimes quand il s'agit de dire le "faux", l'imaginaire collectif consubstantiel au groupe, illégitimes quand il s'agit de dire le vrai. Cette dualité renvoie au deux modes d'accès au réel qui caractérisent le cerveau humain, à deux types d'"outils" (vide infra : chapitre 18.1 : Le territoire de la langue : les deux natures).

• L'autre question me servira de conclusion. La leçon platonicienne vaut aussi, me semble-t-il, pour discriminer l'ivraie de la production pseudo-scientifique ou pseudo-critique du grain ordinaire, je ne dirai pas du bon grain, de la recherche. On peut se poser légitimement la question de savoir si les gloses qu'une certaine critique littéraire, une certaine psychanalyse et certains courants des sciences humaines en général relèvent d'autre chose que ce dont Platon vient de faire la critique : le plaisir de “s'écouter”, comme on dit, la satisfaction de faire des mots et, pour tout dire, l'opportunité de vendre des vessies pour des lanternes – à tout le moins d'une confusion des genres.

J'ai eu l'occasion de parler, lors d'une précédente journée, de Jean-Pierre Brisset, “prince des poètes”. Je pense qu'on pourrait reconnaître aujourd'hui les héritiers de Brisset dans les disciples de Jacques Lacan (1901-1981), psychanalyste dont la parole prophétique a convaincu la fleur d'une génération de chercheurs en sciences humaines, éblouis par “cet art très sublime de se passer d'instruction et de suppléer aux sciences par les calembours” (je cite ici le marquis de Bièvre, autre calembourdier fameux) que les jongleries verbales ou les analogies pouvaient tenir lieu de concepts. Si cette emphase ne concernait que quelques noms emblématiques, comme le théâtre de la vie intellectuelle en produit régulièrement, il y aurait moindre mal. Mais cette fièvre, répercutée par la frénésie juvénile, s'est répandue, telle la fièvre propagée par le marquis (vide supra : chapitre 12.4 Une peau de banane sémantique), à l'extérieur des cercles “psy” où elle trouvait son lieu d'exercice naturel : tout le monde s'est mis à écrire comme Lacan parlait. Ce Tchernobyl de la recherche en sciences humaines continue d'ailleurs de produire ses effets... Voici, par exemple, deux publications récentes (2005) aux titres emblématiques de la pensée lacanienne : Lacan même, de Philippe Sollers, et Des noms-du-père.

On objectera que les anti-Lacaniens – dont je ne fais pas partie – ne comprennent rien à rien, que le sens profond leur échappe, que ce sont de vilains positivistes, etc… A ceci près qu'on a pu récemment montrer – démontrer – que ce type de langage où l'enflure le dispute à l'amphigouri permettait de faire avaler n'importe quoi et pouvait masquer le vide de la pensée et, tout simplement, l'imposture intellectuelle. Je fais bien sûr allusion ici à l'affaire Sokal (1996). Je rappelle que l'“affaire Sokal” est la publication dans une célèbre revue universitaire américaine, Social Text (printemps/été 1996), d'un article signé par un physicien américain, article modestement intitulé : “Vers une transgression des limites : Pour une herméneutique de la gravité quantique”, dont Sokal a révélé dans Lingua Franca, le jour même de sa parution, que ce qu'il avait proposé à la publication était un canular, une parodie de la pensée à la mode.

L'article en cause est accessible à l'URL : http://www.physics.nyu.edu/faculty/sokal/transgress_v2/transgress_v2_singlefile.html

L'“affaire Sokal” a fait l'éclatante, l'impayable et salubre démonstration qu'on pouvait placer dans une revue à comité de lecture un pastiche totalement dénué de sens, mais parfaitement dans l'air du temps, composé de passages empruntés à Derrida, Lacan et autres Latour, ces figures de proue de l'intelligence française aux Etats-Unis. Le canular de Sokal n'est pas le Ménéxène, certes, mais en faisant avaler à une revue phare de la nouvelle gauche américaine sa propre caricature Sokal démontre qu'il est impossible, quand on fait un usage analogique et métaphorique de la langue, d'établir une différence entre un texte “sérieux” et un pastiche de texte sérieux. Autrement dit que la valeur descriptive et analytique du texte dit sérieux – tout comme celle du discours patriotique – est quasi nulle. Le texte dit sérieux est auto-référentiel, un point c'est tout – comme l'est aussi le pastiche. Quand Socrate accuse Lysias de “faire le jouvenceau en s'évertuant à montrer à quel point il est habile” (Phèdre, 235 a), il vise ces constructions rhétoriques dont le sens s'épuise dans cette exhibition. Ce n'est pas seulement dire que ces discours ne véhiculent aucun sens, c'est marquer que lorsque l'exercice formel est la fin, le vrai et le faux s'équivalent. C'est au fond la démonstration vers quoi tend le relativisme culturel des "post-modernes" piégés par Sokal. Ce que Sokal vise, en réalité, comme il l'a expliqué dans le Monde (31 janvier 1997), au-delà du bon tour joué à ces "bretteurs de langue" pris à leur propre verbiage, c'est à contrer ce relativisme généralisé qui caractérise ces penseurs pour qui tout se vaut, et qui argumentent que les vérités scientifiques, après tout, sont des “narrations” ou des “mythes” comme les autres.

Ce n'est pas parce que les vérités scientifiques sont socialement et culturellement déterminées qu'elles sont réductibles aux conditions de leur production. Sous l'invocation d'une double pétition : la première, que la science étant une construction sociale, elle est assimilable à sa sociologie, la seconde, que les sciences exactes étant relatives, on peut les transposer dans le champ des sciences humaines, les "post-modernes", à coups de métaphores et d'approximations ont fini par nous persuader que (je cite Sokal, il a le mérite de faire court et de dire l'essentiel – et il a reçu l'imprimatur) : la “réalité physique, tout autant que la réalité sociale est, fondamentalement, une construction linguistique et sociale” ou encore que “le pi d’Euclide et le G de Newton, qu’on croyait jadis constants et universels, [doivent être] maintenant perçus dans leur inéluctable historicité” – que le para-scientifique et le scientifique ne sont donc nullement inconciliables. Ainsi l'astrologie, si l'on en croit Scientific Knowledge (Barnes, Bloor et Henry, 1996, cité par J.-J. Salomon, Le Monde du 31 janvier 1997) ne satisfait pas moins aux règles de la méthode scientifique que l'astronomie et “il est concevable qu'un jour elle se prête à un triomphe de la méthode scientifique”. Ce jour est d'ailleurs advenu puisqu'un sociologue postmoderne a pu diriger et faire soutenir en Sorbonne, en avril 2001, la thèse d'une astrologue professionnnelle qui, consacrant le “dépassement du rationalisme”, voit dans l'astrologie l'avant-garde du "Nouvel Esprit scientifique". (C'est le programme proposé par Sokal quand, dans son pastiche, il suggère à la science moderne d'abandonner ses modèles mathématiques.) Mais il n'y a aucune espèce de rapport, si ce n'est le mot, entre la relativité générale et le relativisme généralisé des "post-modernes" ; la théorie mathématique des catastrophes ne fonde aucun catastrophisme ; le théorème d'incomplétude de Gödel n'apprend absolument rien sur le vide métaphysique et la topologie ne légitime en quoi que ce soit les supposés "lieux" du mythique inconscient freudien... En déconstruisant le "déconstructionnisme", Sokal montre que le déconstructionniste est nu.

Ce que le pastiche du Ménéxène démontre a contrario, que la philosophie de Platon revendique et qui fonde le partage de la preuve, c'est précisément l'adéquation entre l'exercice d'une fonction spécifique du discours et la recherche de vérités rationnelles. L'adage fameux : “Nul n'entre ici s'il n'est géomètre” est davantage qu'une protection contre les fabricants de simulacres. Sous l'invocation d'une rigueur partagée, il trace la ligne de démarcation entre la philosophie et les vaticinations des prophètes ou les dérives de l'éloquence. Il y a, je pense, une affinité et une communauté d'intérêts entre les fabricants de discours moqués par Platon et nos vedettes médiatiques piégées par Sokal. Manifeste dans la complaisance de leurs sujets et dans le narcissisme de leur verbe, le gorgianisme ou le gongorisme de leur style, c'est, fondamentalement, la conviction intéressée que “l'homme est la mesure de toutes choses”. La formule est de Protagoras, elle pourrait être d'un gourou de la "postmodernité".

Charge contre la grandiloquence, la surévaluation et l'auto-glorification dont les discours patriotiques sont le prétexte, le Ménéxène contient une leçon d'épistémologie portative qui est aussi une leçon d'hygiène mentale. Le cadre de cette leçon (le rapport à la terre, la fidélité aux morts et les pièges du discours identitaire) rappelle aussi à l'anthropologue cette définition conditionnelle que Lévi-Strauss donne de l'anthropologie : “Pour se donner à toutes les sociétés, il faut se refuser au moins à une, la sienne”. Cette manière d'ascèse, ou d'idéal, la distance à soi est la condition du savoir.

|

|

|